Trouver les moyens adéquats pour décrire la réalité culturelle et sociale fait souvent l’objet de débat pour les anthropologues2. Designer et anthropologue de formation, ma démarche de chercheuse se construit par la méthode qualitative que j’enrichis et mélange à des données produites grâce à des dessins, et par la réalisation de bandes dessinées, afin de rendre compte des diverses réalités des terrains et de leur complexité. Bien que cette pratique du dessin ethnographique soit loin d’être nouvelle, on constate cependant depuis une vingtaine d’années un regain d’intérêt dans le champ de l’anthropologie, en résonance avec le tournant postmoderne marqué par l’organisation de différents séminaires, de journées d’études ou de publications sur la question des formes sensibles d’écritures de la recherche. Ce renouveau s’explique notamment par les potentialités que le dessin offre en matière d’inscription, d’analyse et de communication des réalités culturelles3. Dans cette perspective, plusieurs chercheurs et chercheuses tel·les qu’Andrew Causey4 et Kim Tondeur5 mettent en avant les avantages du trait graphique, non seulement comme outil de captation, mais aussi comme moyen de « mieux voir » et « mieux sentir » le milieu observé. Ce faisant, ils rejoignent des réflexions sur la capacité du croquis à révéler des éléments invisibles ou difficilement traduisibles par le langage verbal6. Ces auteurs et autrices montrent aussi comment le geste de dessiner favorise un lien de qualité7, ainsi qu’une immersion active de la part de la personne qui mène l’enquête, insistant encore sur le caractère performatif du geste8, car « photographier c’est prendre, alors que dessiner c’est faire9 ». Ils et elles vantent la vertu de l’outil graphique : mémorisation, réflexivité, dialogue élargi avec les communautés10, comme un processus d’enregistrement, de pensée, outil méthodologique qui apporte de la ventilation et de multiples interfaces avec tous les domaines de la connaissance11. D’autres montrent également comment un compte rendu graphique peut rendre compte de certains concepts notamment de la notion latourienne d’agentivité des non-humains12. Ces travaux jalonnent alors une « anthropologie graphique13 » qui, dans une posture à la fois pédagogique, éthique et dialogique, invite chercheurs, participantes et participants à co-construire des savoirs sensibles et collaboratifs.

Rendre visible la dimension incarnée des techniques de réparation

Dans le cadre d’une enquête ethnographique portant sur les pratiques de réparation de smartphones en Suisse, menée entre 2017 et 201914, différentes formes d’outils de prises de notes associant textes, dessins, et bandes dessinées ont favorisé la documentation des apprentissages informels des techniques de réparation, et ce, à différents moments de l’investigation, de l’analyse et de la restitution du projet. L’un des objectifs de ma démarche consistait à explorer différentes manières de documenter les compétences, les savoir-faire et les transferts de connaissances mises en place par les acteurs et par les actrices rencontrés dans les boutiques de réparation. La réalisation d’ethnographies dessinées15 a ainsi permis de montrer et de discuter les façons dont ces magasins peuvent être considérés comme un contrepoint aux laboratoires universitaires ou privés de recherche et développement (R & D) — en raison de la connaissance située qu’ils produisent contre les fabricants, et de leur objectif qui n’est pas simplement de comprendre comment les smartphones fonctionnent et se comportent, mais d’aider les clients dont les téléphones sont cassés ou endommagés16.

Je souhaite à présent porter un regard réflexif sur ma méthode de collecte de données par le dessin et par la bande dessinée, en m’appuyant sur des débats théoriques récents concernant les manières d’observer, d’analyser et de restituer les techniques17. Car ce mode d’écriture par le dessin a permis de mieux saisir la dimension incorporée des techniques de réparation qui ne sont pas seulement des savoir-faire appris de manière consciente, mais qui sont intégrées dans le corps18 à travers la répétition de gestes, et donc à travers l’habitude, l’imitation et le travail en réseau19. Parmi les éléments de discussion soulevés par les anthropologues des techniques, la nécessité de renouveler les modes d’observation et de description des techniques occupe une place prépondérante. Un numéro de la revue Techniques & Culture20 est d’ailleurs entièrement consacré aux « technographies », c’est-à-dire aux différentes manières d’appréhender, d’analyser, d’archiver et de diffuser les techniques. Ce numéro explore en détail l’un des concepts et outils majeurs des technologues : la chaîne opératoire, qui permet de documenter le caractère processuel et séquentiel des activités techniques. Ce concept émerge d’abord dans les travaux de Marcel Mauss, André-Leroi-Gourhan, Marcel Maget et de Robert Cresswell qui en donnent une première définition. Définition qui sera ainsi reformulée par Pierre Lemonnier quelque temps plus tard : la chaîne opératoire correspond à une « série d’opérations impliquées dans toute transformation de matière (y compris nos propres corps) par les êtres humains21 ». Si cet outil d’enquête technographique intéresse d’abord les archéologues en quête de méthodologies pour reconstituer l’action technique, elle séduit également les anthropologues des techniques par sa capacité à constituer un véritable protocole d’étude permettant de systématiser la collecte d’informations en vue d’une analyse technologique. L’un des éléments clefs de ce travail se prolonge du reste par et à travers des représentations graphiques facilitant les comparaisons à différentes échelles22. Ces représentations visuelles peuvent d’ailleurs adopter différents aspects, notamment celui de croquis agencés en séries qui semblent donc se rapprocher d’un art séquentiel pour reprendre la définition que fait Scott Mc Cloud lorsqu’il parle du neuvième art23.

En intégrant les codes graphiques et textuels propres à la bande dessinée dans mes descriptions et retranscriptions durant cette enquête dans les magasins de réparation24, je propose d’explorer des formes singulières de chaînes opératoires. Ces formes dessinées peuvent alors être comprises comme des chaînes opératoires sensibles, qui ne documentent pas seulement la séquence d’actions techniques, mais aussi l’engagement corporel, émotionnel et relationnel des technicien·nes de smartphones. Pour étayer mon argumentaire, j’examinerai certaines planches de mon carnet de croquis, réalisé au cours de ces deux années d’observation participante. Cette analyse visera à montrer comment la bande dessinée permet de représenter visuellement la dimension incarnée des techniques, en mettant l’accent sur les gestes et savoir-faire employés lors de la réparation d’objets techniques endommagés, hors d’usage ou défectueux.

La dimension pédagogique de la bande dessinée

Outre la faculté à représenter les techniques en train de se faire, la production de bandes dessinées, par son format visuel, offre un moyen de faciliter le dialogue avec les personnes rencontrées sur le terrain. Dans cette perspective, cette démarche se rapproche de l’entretien d’autoconfrontation25, donnant aux participant·es la possibilité de verbaliser et d’expliciter ce qui est mis en image. La bande dessinée, en tant que médium issu de la culture populaire26, possède un fort potentiel pédagogique en raison de sa capacité à restituer de façon accessible des connaissances complexes. Son apparence hybride, mêlant texte et image, permet une réception multimodale qui engage activement le lecteur ou la lectrice, qu’il soit étudiant·e, professionnel·le de la médiation, membre d’une communauté, intéressé·e par le sujet ou simplement sensible à la qualité du rendu graphique. Les connaissances restituées sous forme de bandes dessinées ou de vignettes ethnographiques27 deviennent ainsi plus intelligibles, favorisant une expérience immersive, empathique et critique. À ce propos, les ouvrages de Scott McCloud28 ou de Groensteen29 montrent comment la structure formelle du récit visuel – articulation des cases, rythme narratif, mise en page – guide la lecture et soutient l’apprentissage. Ainsi, ce mode d’écriture alternatif devient un outil didactique et pédagogique restituant les savoirs et les connaissances de façon plus vivantes tout en offrant la possibilité de les transmettre de manière plus engageante et compréhensible. Je formule donc l’hypothèse qu’en tant que procédé empirique et comme instrument de travail, la bande dessinée ne se limite pas à documenter les gestes techniques, mais elle permet aussi de rendre visibles leur dimension incarnée et leur ancrage dans des contextes situés.

Une immersion progressive favorisée par le dessin

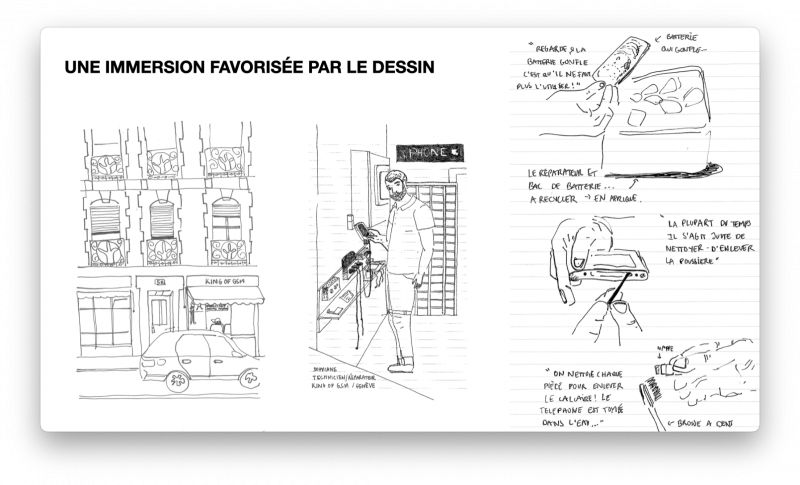

Figure 1. Dessin de la devanture de l’une des boutiques de réparation à Genève, 2017.

L’usage du croquis s’est imposé à moi après un premier constat : lors de mes premières visites dans les commerces de réparation de smartphones, j’ai été confronté à des personnes (technicien·nes, gérant·es, client·es) issues de l’immigration, ne maîtrisant pas toujours bien le français. Cela s’explique d’autant plus que le domaine de la réparation informel est hautement compétitif, puisque chaque boutique doit construire ses propres connaissances – il n’existait au moment de l’enquête aucune formation ou ressource officielle – afin de réparer les téléphones intelligents. Face à des formes de méfiance, d’incompréhension ou de réticences, il me fallait donc trouver une méthode qui me permette à la fois de justifier ma présence et d’expliquer ma démarche. Dans ces conditions j’ai réalisé une première esquisse représentant l’une des vitrines, avant de retourner dans le magasin en proposant de faire une bande dessinée sur leur métier de technicien·ne de smartphone. Séduit par cette approche, le gérant a aussitôt imaginé d’éventuels usages pour mes ébauches (réseaux sociaux, promotion, etc.) et m’a installé une table pour dessiner, m’invitant ainsi à revenir aussi souvent que je le souhaitais. Grâce à ce premier dessin, l’accès à cet espace et mon immersion ont été facilités, rendant possible un dialogue, autrement difficile à établir. Cette dynamique illustre ce que la chercheuse et dessinatrice Camille Bosqué qualifie d’empathie fertile, lorsqu’elle décrit le rapport à l’autre instauré par la présence de son carnet de croquis sur le terrain, devenu un instrument de travail précieux lors de ses visites dans des Fablabs30. Selon elle, l’usage du dessin permet de « contourner les risques d’une fusion affective avec le terrain d’observation tout en instituant une communication plus directe avec les personnes qui l’habitent31 ». Ce phénomène peut donc être rapproché de ce que j’appellerais une empathie graphique, où le dessin devient un vecteur de reconnaissance mutuelle et d’échange non-verbal.

L’émergence de la case

Sur la page de gauche, des techniciens échangent des objets de manière informelle. Sur la page de droite, des machines et outils de réparation sont décrits avec des annotations explicatives sur leur fonction et leurs usages.

Figure 2. Carnet de croquis (2017).

Je commence donc à remplir mes carnets de notes avec des dessins réalisés in situ : des lieux, des espaces, des agencements, ainsi que des objets identifiés et commentés à l’aide de flèches. J’y ajoute des fragments de dialogues capturés en temps réel. Peu à peu, je représente des séquences d’actions, des activités techniques, mais aussi des moments d’interaction entre les personnes.

Émerge alors la question de la case, qui permet de séquencer les actions, de rendre visible la dimension anthropologique des gestes techniques et d’explorer la manière dont la technique engage le corps, le mouvement, l’interaction avec la matière, ainsi que le travail en équipe. Le dessin ne se limite pas à une simple restitution : en croquant les scènes, je repère des détails qui m’auraient peut-être échappés et je prends conscience des rythmes, des postures et des relations propres à ces espaces de travail. À l’inverse de la photographie, qui fige un instant, le dessin impose une immersion prolongée dans l’observation et me donne la possibilité d’affiner ma perception des gestes et des dynamiques sociales. Bien que les magasins de réparation fonctionnent souvent en concurrence, il n’est pas rare de voir des technicien·nes de boutiques voisines échanger conseils et astuces lors de discussions informelles. Parfois, des objets achetés en Chine circulent entre les enseignes, revendus d’une boutique à l’autre. Cette technique, assez courante, se prête particulièrement bien à une représentation en bande dessinée : une courte séquence de trois cases suffit à en rendre compte efficacement. Mon carnet devient aussi un objet de médiation : les technicien·nes y jettent souvent un œil, commentent, rectifient et complètent mes constatations. Le dessin crée ainsi un espace de dialogue qui enrichit ma compréhension des pratiques observées, tout en offrant aux acteurs et aux actrices de terrain une nouvelle perspective sur leur propre travail.

La notion de processus

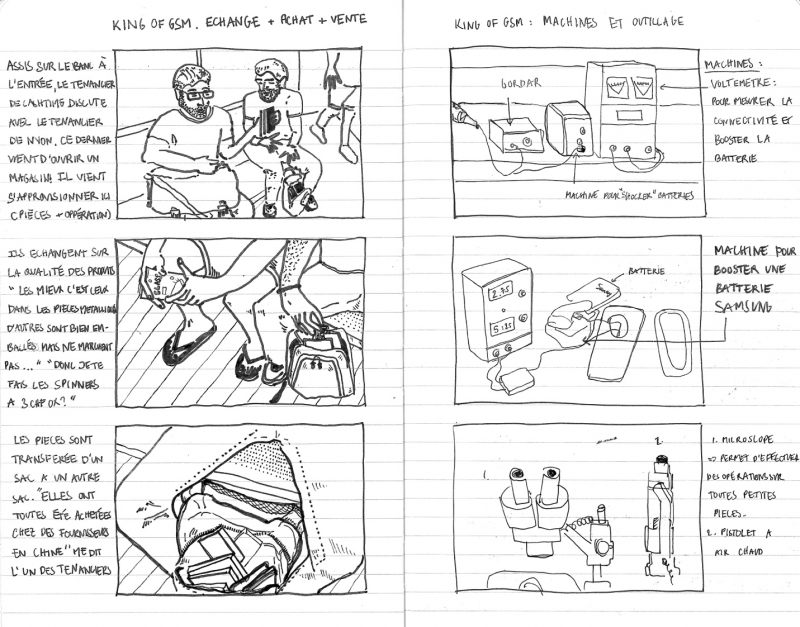

Figure 3. Chaîne opératoire dessinée : représentation des différentes étapes de réparation d’un téléphone cassé, 2017.

Comme le soulève Basile Zimmerman, « la bande dessinée a depuis longtemps développé un vocabulaire visuel pour rendre compte de l’idée de processus32 », cela notamment grâce à l’usage de la case qui permet d’introduire la notion de temporalité et de changer de perspective. Cet élément graphique devient ainsi un moyen de construire des premières formes de narration, impliquant des choix sur ce que je vais montrer et sur la manière de le faire. Par exemple, certaines planches, dépourvues de texte, fournissent la possibilité de ralentir l’action, offrant dès lors une pause pour apercevoir l’état de mutation des objets cassés. Cela fait ressortir certains moments du cycle de vie des déchets, comme le propose la Chaîne opératoire, abordée en introduction de cet article. En tant que spectatrice et dessinatrice, mon propre regard devient un filtre à travers lequel chaque séquence se transforme. Les choix de perspective, de cadrage et de mise en scène influencent non seulement ce que je montre, mais aussi la manière dont les évènements sont perçus par le lecteur ou la lectrice. Cela renforce la subjectivité de la représentation tout en maintenant une relation étroite avec la réalité observée. Au fil du temps, une narration plus élaborée se construit progressivement, s’approchant peu à peu de la bande dessinée. Dans mes carnets apparaissent divers échanges entre réparateurs, réparatrices avec la clientèle, des anecdotes du quotidien. Des bulles de dialogue contribuent à donner la parole aux individus rencontrés, de matérialiser et de visualiser l’importance de leurs récits33. L’art séquentiel repose en effet sur une série de règles et une véritable grammaire de l’image34. Cette grammaire confère la possibilité de rendre visible des éléments relatifs aux sentiments des protagonistes et à leur état émotionnel. De cette façon, la bande dessinée permet non seulement de décrire les réparateurs et réparatrices, ainsi que les personnes qui visitent les boutiques, mais aussi de rendre compte de leurs univers intérieurs.

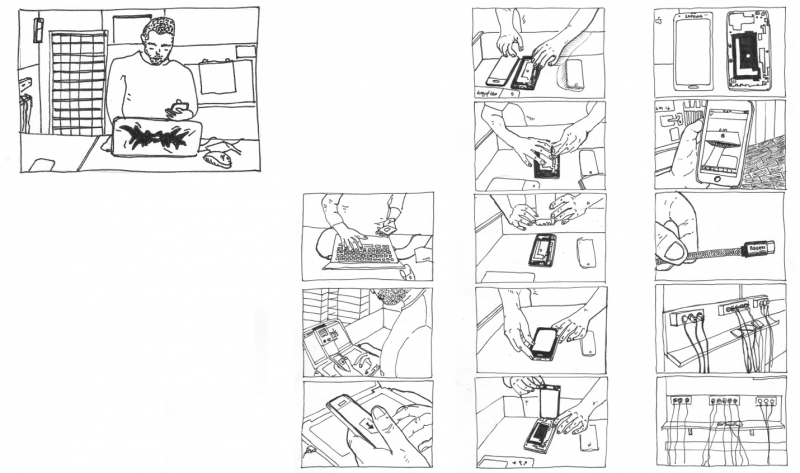

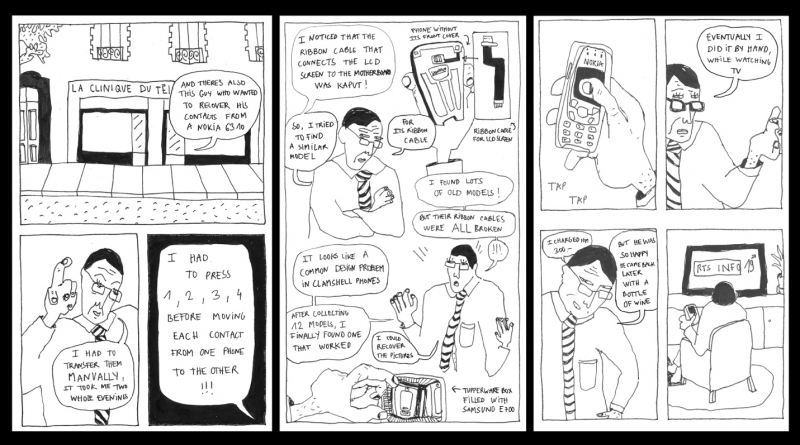

Confronté à l’impossibilité d’obtenir la pièce détachée défectueuse, A. gérant et technicien se voit contraint de transférer manuellement toutes les données d’un ancien modèle Nokia. Un processus qu’il effectue chez lui en regardant la télévision. Cette anecdote met en évidence la diversité des techniques de réparation, qui ne dépendent pas uniquement de l’expertise des techniciens, mais aussi de l’accès aux pièces détachées, 2019.

Figure 4. Bande dessinée illustrant une anecdote racontée par l’un des réparateurs.

À la différence de descriptions strictement verbales ou photographiques, le dessin permet d’expliciter des aspects invisibles, des émotions ou des tensions qui échappent souvent à une simple observation objective. C’est une manière d’explorer les zones d’ombre, les gestes furtifs et les silences qui font partie intégrante de la réalité de la recherche. Il y a aussi les signes graphiques autour des personnages, qui induisent la notion de mouvement et de déplacement, tout en suggérant des éléments d’ambiance, tels que les sons, les odeurs ou les bruits environnants. C’est à ce niveau que la bande dessinée diffère d’une chaîne opératoire classique : l’usage de ces composants iconographiques donne lieu à une description singulière de la situation étudiée et la restitue tout en restant au plus près de ce qui a été observé sur le terrain, tout en rendant compte des éléments sensibles qui échappent souvent à d’autres modes de documentation. La bande dessinée n’est pas seulement un moyen de reproduire ce qui est vu, mais aussi d’interpréter et de distiller des expériences, en simplifiant et en “traduisant” au sens latourien du terme certaines informations complexes ou des expériences en une forme plus rapidement accessible. Elle permet de rendre compte de la complexité des interactions humaines et techniques en les simplifiant visuellement, tout en conservant une richesse narrative. L’humour et la légèreté visuelle peuvent aussi jouer un rôle crucial, permettant de rendre des thématiques complexes plus ludiques et attractives.

Une restitution au format plus accessible

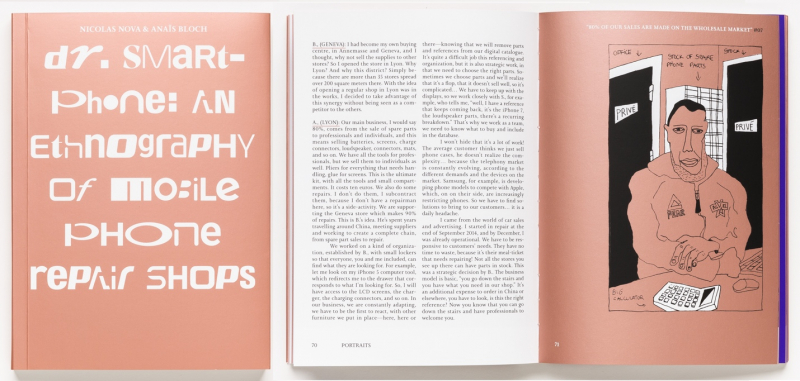

Lors de la restitution de l’investigation, nous avons choisi d’intégrer les bandes dessinées dans la publication. Le livre combine alors une analyse scientifique classique, qui décrit une série de portraits des personnes rencontrées, accompagnée de planches de bandes dessinées et de photographies détourées. Ce travail, réalisé en collaboration avec le graphiste Raphaël Vérona, permet de faire dialoguer et de mettre en exergue certains composants de l’enquête de manière graphique et permet ainsi de rendre l’étude plus accessible. Il octroie la possibilité d’appréhender les enjeux de la recherche sans nécessiter une lecture linéaire de l’ouvrage dans son ensemble. En effet, il est possible pour quiconque d’ouvrir l’ouvrage au hasard et d’arpenter les vignettes ethnographiques afin de saisir certains éléments propres à l’univers de la réparation de smartphone ou alors pour les pairs de parcourir le recueil dans son entièreté en faisant des arrêts sur image, offrant de cette façon un autre mode de compréhension du propos plus incarné.

Auteur et autrice : Nicolas Nova et Anaïs Bloch, Morges, ID-pure Édition, 2021. Photographie : Michel Giesbrecht, 2021.

Figure 5. Extrait de la mise en page de l’ouvrage Dr. Smartphone, réalisée par Raphaël Verona.

Conclusion

L’intégration de la bande dessinée dans la documentation ethnographique des pratiques de réparation de smartphones s’est révélée être une approche à la fois singulière et pertinente face à ce domaine de recherche. En permettant de représenter visuellement les gestes techniques, les interactions et l’environnement des technicien·es, elle contribue à rendre compte de manière efficace de la complexité des chaînes opératoires tout en mettant en lumière leur dimension humaine et sensible. Ce procédé enrichit ainsi les techniques d’analyse ethnographique en offrant une perspective plus incarnée et accessible, aussi bien aux personnes rencontrées sur le terrain qu’aux chercheurs et chercheuses et au grand public. En associant narration graphique et analyse scientifique, elle contribue non seulement à une meilleure compréhension des savoir-faire, mais aussi à une réflexion plus large sur les modes de construction et de transmission des connaissances techniques en dehors des circuits institutionnels. Finalement, l’usage de la bande dessinée ouvre la voie à de nouvelles formes de représentation et de restitution des enquêtes ethnographiques, invitant à repenser les outils et méthodes employés pour saisir et partager la réalité des pratiques techniques contemporaines et pour rendre compte de la dimension humaine et émotionnelle sur les terrains d’enquête.