« La maîtrise de la technique n’est pas un problème technique, c’est – et en cela elle relève de la culture, profondément – la maîtrise des raisons pour lesquelles nous avons besoin de la technique1. »

Des évolutions technologiques industrielles vers la formation

Faire face à l’accélération technique2 (sans oublier les acquis du passé)

Dans le cadre de ce dossier thématique, cet article se donne pour ambition de contribuer à l’actualisation des questions relatives aux rapports entre culture(s) technique(s) et formation à partir de l’étude de l’introduction d’un nouvel outil dans une situation de formation : un Jumeau Numérique d’Enseignement (JNE). Il y a presque 40 ans, le colloque de l’Association des enseignants-chercheurs en sciences de l’éducation (AECSE, 1987) sur les liens entre culture technique et formation soulignait combien le rapport technique/éducation se tisse plus largement dans des rapports au travail et au monde en constante évolution3. À cette époque, l’évolution de la conception et de la fabrication assistée par ordinateur rendait possible la création de modèles numériques précis et détaillés permettant de tester des options de conception avant la production4. Dans le même temps, des chercheurs en didactique, en psychologie et en ergonomie soulignaient les paradoxes de l’automatisation5 : de façon ironique, le constat était fait que l’augmentation du contrôle automatique des systèmes allait de pair avec un renforcement de la contribution de l’« opérateur humain », notamment dans les situations dynamiques6. De nombreux enseignements en furent tirés pour l’éducation et la formation 7, en particulier sur le rôle et les conditions d’efficacité de la simulation en formation8. En parallèle, l’absence d’une réelle « culture technique » était déjà largement déplorée et débattue9.

Les programmes et discours actuels sur l’industrie 5.0 remettent en première ligne ces travaux pionniers : de façon toujours plus accélérée, les situations de travail s’automatisent, se robotisent, se numérisent avec une présence accrue de l’intelligence artificielle et des objets connectés10. Des innovations industrielles dites de rupture11 (digitalisation des systèmes de production de biens et de services) impliquent une révision en profondeur des modes de production, des organisations, des relations interpersonnelles (entre travailleurs et avec les consommateurs) et au-delà de nos modes de vie, de nos façons de travailler et de penser nos liens dans la société12. Ces ruptures sont pour beaucoup liées à l’augmentation des capacités de collecte et de traitement de grandes quantités de données (Big data, data sciences…) : grâce à des capteurs, un objet physique peut désormais émettre des données en temps réel vers son « double virtuel » créé à partir d’un logiciel. Cette connectivité permet une synchronisation continue entre l’état réel d’un objet physique et sa représentation numérique : c’est la base du concept de Jumeau Numérique (JN)13. Ce concept, proposé par Grieves en 201414, ne cesse d’évoluer au fil des innovations techniques et des objectifs des organisations15. Initialement, le JN est une réplique virtuelle d’un objet physique industriel cantonné aux secteurs de l’aérospatial et de la défense en raison de son coût16. Il vise principalement la conduite de séries d’analyses sur le jumeau numérique d’un objet difficile d’accès à partir de données du produit « physique » reçues en temps réel pour simuler et traiter de manière proactive les problèmes potentiels par des actions correctives17. Un exemple emblématique est celui de la réalisation de diagnostics et d’aide à la réparation par des astronautes d’éléments d’une fusée en orbite18.

Désormais, l’usage des JN s’étend à la modélisation de processus de production et/ou de services (production et chaîne logistique manufacturière, exploitation agricole, logistique hospitalière centrée sur les flux de patients…), d’infrastructures urbaines (pour simuler et gérer en temps réel les réseaux énergétiques, le trafic urbain, les services publics…), d’organismes vivants (métabolismes) et même d’individus (modélisation du corps humain dans le champ médical, du comportement de clients ou d’apprenants…). De nombreuses définitions ont pu être proposées depuis 10 ans. Elles font écho à une forte médiatisation des JN qui semblent même parfois « surdimensionnée » ou dans le « creux des désillusions »19. A contrario, pour certains, si le sujet redescend de ces sommets médiatiques, c’est pour mieux ancrer ses fondements théoriques et pour faire la preuve de ses différentes utilités20. Ces hésitations remettent à l’ordre du jour les ironies et croyances pointées dans les années 1980 selon lesquelles des fonctions spécifiques peuvent être attribuées de façon symétrique soit à des humains, soit à des machines : les JN deviendraient alors des substitutions virtuelles au réel.

Alors que l’intelligence artificielle et la digitalisation deviennent omniprésentes, des présupposés scientifiques pluridisciplinaires interrogent l’apparente simplicité de leur intégration au travail. L’étude de l’activité humaine, portée par l’ergonomie de langue française, rappelle notamment qu’automatiser ou « digitaliser » une tâche ne supprime pas l’activité humaine21 : l’automatisation n’est jamais complète et sa supervision constitue une activité cognitive particulièrement exigeante22. Les réflexions commencées dans les années 1980 sur la place de la technique dans la culture et dans la formation sont donc à poursuivre, en s’interrogeant sur la façon dont ces techniques peuvent devenir non seulement des instruments (au sens de Rabardel23), mais aussi des objets de pensée, en particulier pour les futurs ingénieurs qui sont aux avant-postes de la transformation du monde 24.

De l’industrie à l’éducation : l’émergence de Jumeaux Numériques d’Enseignement (JNE)

Le déploiement des JN dans l’industrie annonce des conséquences importantes en termes d’éducation et de formation. Outre les métiers nouveaux qui apparaissent et se traduisent par des emplois spécifiques, ces transformations vont demander à tous les métiers des compétences nécessaires à leur utilisation25. Au-delà de la connaissance du fonctionnement des JN, des compétences technologiques, organisationnelles et stratégiques propres à l’industrie de production sont attendues.

En parallèle, les développeurs de JN formulent des promesses en termes de pratiques pédagogiques selon lesquelles les JN permettraient d’étudier « la représentation numérique d’un produit sans s’appuyer uniquement sur le produit réel26 ». La formation devient alors un champ d’application visé par le développement des JN27, envisagés cette fois comme des Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain (EIAH)28. On parle dans ce cas de Jumeau Numérique d’Enseignement (JNE) pour désigner ces JN destinés au monde de l’enseignement et de la formation. Dans un certain nombre de cas, les interactions avec les JNE peuvent être réalisées en réalité virtuelle, les intégrant alors dans la famille des Environnements Virtuels pour l’Apprentissage Humain (EVAH)29. Dans la dynamique de « digitalisation massive des formations de l’enseignement supérieur », les JNE visent la mise en situation des apprenants et des apprentissages par l’action, en espérant des économies en termes de coûts et/ou en évitant des conséquences dangereuses30. D’après les premiers travaux de recherche31, les JNE permettent d’immerger les apprenants dans des environnements interactifs, au sein desquels ils peuvent essayer, choisir, prendre des initiatives, échouer et recommencer sans conséquence dommageable sur le réel. En termes d’efficacité pédagogique, les JNE sont souvent présentés comme des aides évidentes à l’apprentissage32, favorisant notamment l’engagement et la prise de conscience réflexive33. À terme, ils permettraient même de modéliser les résultats d’apprentissage et d’évaluer les performances des apprenants34.

Il convient sans doute de relativiser ces ambitions35. D’une part, des constats récurrents sont faits en sciences de l’éducation, mais aussi en ergonomie, en psychologie ou en didactique professionnelle, qui tendent à contredire les arguments des promoteurs des EIAH36 ; le recours à des moyens numériques ne facilite pas mécaniquement l’acquisition de connaissances et le développement de compétences37. Non seulement le taux d’utilisation de ces technologies innovantes s’avère souvent très faible, mais en plus celles-ci sont principalement utilisées pour soutenir des pratiques pédagogiques établies sans les transformer ni les optimiser38. Tandis que l’efficacité pédagogique n’est pas démontrée, les contenus et modalités d’enseignement se retrouvent contraints par les évolutions technologiques. D’un point de vue théorique, les liens avec les modalités d’apprentissage et les processus de développement des connaissances et des compétences restent également fragiles et fort discutables. Certes, ces innovations techniques ouvrent de nouvelles opportunités au regard des conditions d’apprentissage (lieux, moments) et/ou de l’accessibilité à des publics plus variés (publics empêchés, travailleurs en poste, étudiants salariés), mais cela se fait souvent au prix d’une certaine complexification et d’une réingénierie pédagogique trop peu discutée39.

D’autre part, la notion de JNE est loin d’être stabilisée. Dans l’industrie déjà, les tentatives de définir avec précision ce que sont les JN (et ce qu’ils ne sont pas) sont nombreuses et d’importants défis restent à surmonter 40. Bien qu’il n’y ait pas de consensus unanime, nous nous accordons ici avec une grande majorité d’auteurs41 pour définir un JN comme un ensemble organisé de modèles numériques (objet virtuel) présentant les trois caractéristiques suivantes :

-

il représente une entité du monde réel (objet physique) pour répondre à des problématiques et des usages spécifiques,

-

il est mis à jour par rapport au réel à une fréquence et une précision adaptée à ses problématiques et à ses usages, grâce à un flux de données et d’informations entre l’objet physique et sa représentation numérique (P2V : données recueillies via des capteurs, de l’imagerie, des objets connectés ou des dires d’experts par exemple, de l’objet physique vers l’objet virtuel),

-

il est doté d’outils d’exploitation avancés (modèles et algorithmes basés sur la modélisation et la simulation de systèmes dynamiques, l’apprentissage automatique ou les approches hybrides) qui permettent de comprendre, analyser et prédire le fonctionnement et le pilotage de l’entité réelle (V2P : l’objet virtuel vers l’objet physique). Ces prédictions et ces capacités de rétroaction (ou aide à la décision) permettent d’agir sur l’objet physique en temps réel (via un rétrocontrôle automatique ou semi-automatique) ou en décalé (via des opérateurs humains pouvant agir sur le système).

Cette définition invite à ne pas confondre un JN avec une maquette numérique ou un simulateur42 qui ne sont pas alimentés par des données issues du monde réel. De façon réciproque, même si le lien n’est pas toujours direct et automatisé, un JN a toujours un impact sur son jumeau physique.

Dans l’enseignement, les publications relatives aux JNE et les premiers cas d’usages relatés montrent que les trois caractéristiques des JN sont rarement présentes dans les JNE ; dans l’usage, les JNE actuels relèvent souvent de la simulation et/ou d’EIAH sans flux de données réciproques entre les objets virtuels et physiques (V2P et P2V). La littérature qui émerge ces dernières années reste encore suffisamment peu étayée et trop disparate pour asseoir une définition stable des JNE, bien distincte des précédents EIAH43. Pour autant, même si la terminologie « JNE » désigne un objet qui ne correspond pas exactement à la définition du JN, cette dénomination est en revanche repérée, car elle organise l’activité des acteurs autour de l’instrument en développement : elle est dans ce cadre à associer au lexique professionnel. Comme l’indique Barbier44, c’est moins l’exactitude de la terminologie qui compte pour les acteurs, que l’objet et les conditions de l’activité auxquelles il renvoie. Le choix des chercheuses d’employer ce terme repose sur une argumentation similaire : si l’objet JNE dont il est question dans l’étude ne correspond pas strictement à un JN, la dénomination permet toutefois de faire référence à l’artefact (au sens de Rabardel45) qui organise l’activité des sujets de l’étude et des observations qui y sont conduites.

Former « à et par » des Jumeaux Numériques : l’intention d’un projet de recherche à visée pédagogique

Objectifs

Alors que de nombreux établissements et lieux de travail se dotent de façon accélérée de ces JNE46, il est plus que jamais nécessaire de se pencher sur ce fait technique qu’est le JNE « en tant qu’objet pédagogique », comme le proposait le colloque de 1987 à propos de l’informatique et de l’audiovisuel. Un ensemble d’interrogations entoure ainsi sa potentielle intégration dans les dispositifs de formation et leur usage en vue d’enseigner et d’apprendre : quels place et rôle ces environnements ambitionnent-ils de tenir dans les formations ? Quels sont les réalités d’usages et les besoins, au regard des enjeux économiques et écologiques notamment47 ? Les usages effectifs des JNE par les enseignants et les apprenants sont-ils en adéquation avec les discours sur le numérique en éducation véhiculés par les acteurs éducatifs, politiques, économiques, industriels ou sociaux, notamment via les appels à projets48 ?

Le constat de la généralisation du recours aux outils technologiques en éducation et dans l’enseignement supérieur est également à retrouver dans de nombreux projets financés dans cet objectif. L’un d’eux constitue par ailleurs le terrain d’étude de cette contribution. En réponse à un appel à manifestation d’intérêt sur les démonstrateurs numériques de l’enseignement supérieur, le projet JENII49 dans lequel s’inscrit cette étude s’attache à développer et déployer des ressources pédagogiques sous forme de JNE. Portés par un consortium d’écoles d’ingénieurs, quatorze JNE sont créés à partir de dispositifs pédagogiques préexistants au format « physique » sur certains campus d’enseignement et visent à être intégrés à différents modules de formation dans l’objectif affiché de « former à et par les JN ». Si le projet répond à un enjeu important en termes de sophistication technologique, il impose également d’interroger les conditions d’intégration des JNE à la formation.

Dans la suite de cette perspective technologique, il convient ainsi de mettre en objet les finalités et usages d’un JNE. Plus particulièrement, celui-ci peut être adressé selon une double perspective : à quelles conditions les JNE peuvent-ils constituer des outils pédagogiques au service de la formation de futurs ingénieurs et dans quelle mesure leur insertion comme outils de formation permet-elle de former les futurs ingénieurs à leur usage ? À partir d’une étude sur l’introduction d’un JNE dans une formation de l’enseignement supérieur, cet article se propose de comprendre dans quelle mesure le JNE peut-il être constitué comme objet pédagogique dans une double fonction d’« instrument et finalité de l’acte éducatif50 ».

Méthode : une étude de cas en école d’ingénieurs

Terrain de recherche : le cycle préparatoire d’une formation d’ingénieurs

La double fonction de l’objet pédagogique JNE est étudiée et illustrée par une étude conduite dans une école d’ingénieurs. Comme le souligne Morin, les écoles d’ingénieurs sont historiquement des lieux de formation « dédiés à la technique » par opposition à l’université qui s’intéresse d’un côté aux sciences de la nature (sciences physiques, sciences de la vie, etc.) et de l’autre aux sciences de l’Homme51. Selon Morin52, c’est dans cette sorte « d’entre-deux » à cheval sur la connaissance mathématique et sur les problèmes sociaux, qu’ont pu naître « des types de pensées nouvelles » et que « des machines dotées de propriétés que l’on croyait jusqu’à présent seulement réservées à l’esprit humain ont été créées, nous obligeant à reconsidérer les problèmes fondamentaux de la pensée et de l’esprit humain53 ».

L’école, qui constitue le terrain de cette étude, manifeste une intention novatrice sur les volets techniques et pédagogiques dès sa création en 1958 : elle met en place des pédagogies adaptées aux adultes (andragogie54) puis des pédagogies dites actives55 sur chacun de ses campus, et poursuit son ambition novatrice en introduisant dans ses cursus de formation des outils liés aux évolutions technologiques industrielles massives de ces dernières décennies. La tradition pédagogique de l’école repose sur une culture fortement empreinte du milieu industriel : l’animation pédagogique est notamment réalisée par les enseignants de manière synchrone sur chaque campus, à partir de scénarios et contenus de formation conçus par un groupe d’enseignants-concepteurs qui en sont les référents à l’échelle nationale. Des temps d’échange entre les enseignants dits « tuteurs » ou « animateurs du bloc » et l’équipe d’enseignants-concepteurs du bloc de formation, sont organisés pour les accompagner dans la guidance pédagogique du bloc de formation. La tradition pédagogique est enfin traduite par les dénominations singulières des rôles, espaces et temps de formation (« enseignants-formateurs », « blocs de formation », « boucles pédagogiques », etc.)56.

Dans le cadre d’une analyse de l’activité, l’étude s’inscrit dans les enjeux économiques et sociaux d’une demande située57 à laquelle nous répondons : cette dernière porte sur les effets des changements organisationnels et techniques que génère l’introduction des JNE dans les enseignements. Elle prend pour cas d’étude l’introduction du JNE d’une « unité flexible de production » (UFP) dans un cours destiné aux élèves de 1re année (classe préparatoire intégrée CPI). Les effets de ce nouvel environnement de formation sont étudiés du point de vue des modalités d’apprentissages pour les apprenants, de l’activité d’enseignement des formateurs et de la co-activité sur laquelle il repose.

La première année du cycle préparatoire intégré (CPI-A1) précédant les trois années du cursus ingénieur vise à acculturer les élèves aux métiers de l’ingénieur. Dans cette optique, un bloc d’enseignement « Industrie » se donne pour but de leur faire découvrir les métiers de l’ingénierie liés aux domaines de la conception de produits et de la production manufacturière. Il se compose de plusieurs séquences pédagogiques, combinant une méthode pédagogique active par problème et des approches pédagogiques descendantes. Les notions abordées concernent l’introduction des domaines de l’analyse fonctionnelle des besoins (AFB), de la conception assistée par ordinateur (CAO), de la gestion de production, de l’amélioration de la performance industrielle ou encore du calcul d’un coût de revient.

Le bloc « industrie » est planifié sur une période contiguë de 5 semaines et alterne des séquences pédagogiques d’enseignement avec la réalisation d’un projet visant la mise en pratique des notions abordées. Les activités du projet sont réalisées en groupes d’élèves qui bénéficient de périodes d’autonomie pour réaliser un travail collaboratif. L’objectif affiché du bloc « industrie » consiste à immerger les élèves dans un contexte réaliste, reflétant l’environnement d’une entreprise manufacturière. Le scénario place chacun des groupes d’élèves dans le rôle d’une équipe d’ingénieurs, intégrée au service R & D d’une entreprise fictive, spécialisée dans la conception et la production de dispositifs IoT (Internet of Things). Le dispositif IoT à développer repose sur la mesure de la qualité de l’air en environnements urbains.

Le développement informatique du JNE « Usine Flexible de Production » (Figure 1 et figure 2, ci-dessous) à partir d’une usine pédagogique présente sur l’un des campus est saisi comme une occasion d’intégrer une activité de visite interactive d’usine. Jugé par l’enseignant-concepteur comme une ressource-clé pour renforcer l’acquisition des notions abordées au sein du bloc de formation, le JNE doit permettre aux élèves de découvrir un environnement de production en interagissant avec celui-ci pour découvrir les moyens technologiques et les ressources mobilisés et comprendre son fonctionnement (gammes de fabrication, organisation des postes de travail, cartographie des flux de production…).

Figure 1. L’usine flexible de production « physique » (à gauche) et numérique (à droite).

À l’initiative de l’enseignant-concepteur, deux séances sont organisées en amont de l’animation du bloc à destination des enseignants afin d’accompagner leur prise en main du JNE et le guidage pédagogique nécessaire à son usage en formation : un premier temps de « tests fonctionnels » d’une heure, centré sur la prise en main du logiciel, s’est déroulé en décembre 2023, suivi en janvier 2024 d’un second temps de « briefing pédagogique », centré sur la présentation aux tuteurs du contenu du bloc et de l’utilisation du JN. Au même titre que les séances pédagogiques observées, ces séances ont permis de constituer un corpus de données qui a fait l’objet d’une analyse qualitative.

Recueil et analyse des données

L’analyse développée repose essentiellement sur des données qualitatives issues d’observations et d’entretiens auprès d’enseignants, et complétées par quelques données quantitatives liées à la diffusion d’un questionnaire auprès d’étudiants. L’étude a débuté en décembre 2023. Elle suit l’ensemble des étapes d’introduction du JNE dans le dispositif pédagogique du « bloc industrie » : 1) les enseignants de l’ensemble des campus sont d’abord conviés par l’enseignant-concepteur à un temps de « test fonctionnel » ainsi que de « briefing » afin de prendre en main le logiciel du JNE et de comprendre sa place et l’usage pédagogique qui est envisagé au sein du bloc. Les chercheuses assistent à ces temps d’échanges ; 2) un questionnaire est transmis par l’équipe de recherche et permet de repérer quatre enseignants, répartis sur trois campus, volontaires pour la réalisation d’observation des séances pédagogiques qu’ils animeront ; 3) l’animation pédagogique et plus particulièrement l’usage du JNE en février 2024 sur les trois campus identifiés a fait l’objet d’observations. Des entretiens avec des enseignants et, pour certains, avec des étudiants ont également été réalisés (entretiens individuels et focus group) ; 4) des questionnaires sont adressés aux enseignants et aux étudiants ; 5) les chercheuses participent à des temps de « débriefing » et de « retours d’expérience » à propos de l’animation pédagogique du « bloc industrie » et plus particulièrement de l’usage du JNE.

Les résultats exposés dans cet article s’appuient essentiellement sur l’analyse des données récoltées lors de deux moments privilégiés :

– L’observation de l’animation des séances pédagogique sur les 3 campus, incluant la réalisation d’entretiens qui leur ont succédé et l’analyse des traces de l’activité (3)

– L’analyse des questionnaires transmis aux étudiants et aux enseignants à l’issue du « bloc Industrie » (4).

L’observation de l’utilisation du JNE avait pour principal objectif d’analyser l’activité des élèves et des enseignants en contexte réel, de recenser les difficultés et les opportunités rencontrées. En marge des temps d’observation, les entretiens ont permis de recueillir les avis des élèves et des enseignants. Les questionnaires soumis aux étudiants ont enfin permis d’élargir les résultats à l’ensemble des 25 campus de l’école en abordant les thématiques des modalités d’usage réel du JN, des apprentissages, incidents, avantages et limites identifiées. Le nombre de campus concernés par les différentes étapes de recueil est synthétisé dans le tableau ci-dessous (voir Tableau 1).

|

Étape du recueil de données |

Nombre de campus concernés |

Nombre d’enseignants |

Nombre d’étudiants |

|

Participation aux séances de « tests fonctionnels » et « briefing » (à distance) |

10 |

40 |

/ |

|

Observations de classe, entretiens enseignants, entretiens étudiants (sur sites) |

3 campus |

4 enseignants |

~60 |

|

Questionnaires enseignants |

25 campus sollicités |

13 réponses sur 7 campus |

/ |

|

Questionnaires étudiants |

25 campus sollicités |

/ |

127 réponses Sur 10 campus |

Tableau 1. Synthèse des campus et enseignants de l’école concernés par le recueil de données

Les différents types de matériau recueilli ont été analysés de façon croisée. Les observations ont permis de porter la focale sur les comportements et échanges verbaux entre enseignants et étudiants, lors des trois séances de cours observées. Ils ont également permis de recueillir des traces de l’activité en séances (photos, prises de notes, support de cours, rapports d’étonnement). En particulier, une analyse du contenu des rapports d’étonnements réalisés par des groupes de trois à cinq étudiants sur l’un des campus, à la demande de l’enseignante, a également été conduite sous la forme d’une catégorisation thématique. Les mots les plus fréquemment mentionnés (mentionnés plus de 5 fois) dans les 9 rapports d’étonnements rédigés par les apprenants ont été identifiés et catégorisés de façon thématique à l’aide du logiciel NVivo. Les entretiens ont permis de compléter ces observations et de recueillir la mise en mots des sujets sur l’animation pédagogique, les adaptations qui ont été opérées et les effets de l’introduction du JNE sur leur activité d’enseignement. Pour finir, les adjectifs formulés par les apprenants dans les questionnaires ont enfin fait l’objet d’une analyse statistique en comptant leurs fréquences et en les catégorisant selon leur valence négative, positive ou neutre grâce au logiciel NVivo.

Résultats de l’étude

Appropriation du JNE par les enseignants : une actualisation des objectifs pédagogiques en formation

Entre enthousiasme technologique et appréhensions techniques des enseignants58

L’introduction du JNE « usine flexible (UF) » est proposée aux enseignants dans un objectif affiché de « découverte du JN ». En reprenant la terminologie de Leplat59, on peut dire qu’il s’agit de l’objectif pédagogique prescrit dans la mesure où il s’agit des consignes présentées aux enseignants animant les séances avec les JNE (séances de types travaux pratiques) et inscrites sur les supports de diffusion présentant le JNE au sein de cet enseignement (notamment sur la plateforme LMS « Moodle »). Cette séance de découverte prend place dans un bloc d’enseignement dont le but global est la prise en main d’outils de gestion de production (analyse fonctionnelle des besoins, conception numérique de produits, amélioration continue, etc.) d’une entreprise manufacturière. Le bloc d’enseignement est construit dans le cadre d’une pédagogie dite active, sous l’angle d’un problème à résoudre60 : les élèves travaillent par groupe projet. Ils jouent le rôle d’équipes de R & D en charge de la conception et de la fabrication d’un dispositif technique à la demande d’un client.

Dès les premières étapes d’installation technique des JNE et de « briefing » pédagogique des enseignants, les observations montrent que l’objectif prescrit est rapidement « actualisé » : dans la mesure où l’enseignement dans lequel est intégré le JNE est majoritairement l’occasion pour les étudiants d’une première rencontre avec les environnements de production industriels (beaucoup d’élèves en première année d’études supérieures n’ont jamais interagi avec ce type d’environnement). La découverte du JNE est aussi une première « représentation », une « matérialisation » d’une chaine de production. La notion d’actualisation de la tâche traduit cette part d’adaptation à la situation particulière et met en valeur ce que les enseignants « se donnent » pour objectif en termes d’acquis d’apprentissages visés, en contexte, en prenant en compte les circonstances liées aux caractéristiques de la situation et en particulier le profil des apprenants61. Comme l’indique un enseignant : « La représentation fidèle d’un système de production (poste de travail, outils, produits, composants) que propose le JN UFP devrait leur permettre d’intégrer rapidement un premier niveau de connaissance et de compréhension de l’organisation et du fonctionnement d’une usine de production62. » L’actualisation se fait ici très rapidement, dès les premiers tests fonctionnels au cours desquels les enseignants posent « la découverte d’une usine » comme l’intérêt majeur du dispositif : « cette séance va servir à leur faire découvrir ce qu’est une usine ». Deux registres d’objectifs pédagogiques semblent ainsi cohabiter dans les discours des sujets : l’un concerne l’objet de connaissance visé (l’organisation d’une usine de production) et l’autre concerne le support ou médiateur par lequel les connaissances sont rendues accessibles (le JNE).

Face à ces objectifs pédagogiques prescrits et actualisés, les attentes des enseignants vis-à-vis du JNE sont très majoritairement enthousiastes. Selon eux, l’idée est jugée « excellente », « pertinente », « intéressante ». Les bénéfices attendus sont pédagogiques (« rendre plus concrets les projets ») et didactiques (« permettra aux étudiants de visualiser un environnement industriel »). C’est également l’occasion d’accéder en virtuel à des plateformes technologiques qui ne sont pas présentes physiquement sur l’ensemble des campus. Les difficultés envisagées par les enseignants sont quasiment toutes des difficultés techniques : les craintes autour du JNE se focalisent sur l’installation des logiciels, les problèmes de « bandes passantes », de saturation du réseau, d’installation ou de fluidité de l’interface, de disponibilité et de bon fonctionnement des casques lorsque le JNE est interfacé en réalité virtuelle, etc. Lors des séances de formation et de tests fonctionnels conduits en amont du cours, les retours des enseignants sont « logistiques » et « opérationnels » : une grande majorité des échanges porte sur la mise en route du JNE dans ses dimensions techniques, en fonction de la diversité des installations. Dans le questionnaire, un seul répondant (sur 13 répondants volontaires) questionne la pertinence pédagogique, il ne voit pas de plus-value associée au dispositif. Pour autant, dans les échanges, le JNE ne semble correspondre ni à un besoin ni à des difficultés constatées la/les années précédentes. Il apparait, simplement et potentiellement, « a priori comme un plus ».

Entre instrument technique et instrument pédagogique : deux registres d’objectifs qui éclairent le double rôle du JNE

Les données recueillies auprès des enseignants lors des observations et par questionnaires, ainsi que celles récoltées auprès d’autres acteurs (concepteurs du JNE, responsables de formation, ingénieurs pédagogiques) permettent d’affiner les bénéfices attendus de l’introduction du JNE dans cet enseignement de première année. Ils sont a priori doubles et peuvent être rapprochés des types d’instruments identifiés dans les situations d’enseignement-apprentissage par Marquet63 et définis dans le cadre de la théorie instrumentale de l’activité 64. Dans ce cours de classe préparatoire, à l’issue de cette première séance, le JNE est doublement instrumenté au sens de Rabardel65 :

– Il est un instrument technique, objet de la formation : pour deux enseignants (sur les 13 interrogés), l’artefact technique « JNE » porte en lui-même un objectif de formation, dans la mesure où il est susceptible de devenir un instrument de travail pour les futurs ingénieurs, susceptibles de devoir le manipuler dans leur métier. Cet intérêt est conforme à la tâche prescrite de « découverte du JN ». Sous cet angle, le JNE doit faire l’objet d’une appropriation qui peut être initiée dès cette séance de découverte. Pour étayer cette dimension, l’un des enseignants observés a par exemple adressé une consigne complémentaire aux apprenants à l’issue de la séance découverte en leur demandant de rédiger un rapport d’étonnement sur l’usage du JNE.

– Il est aussi un instrument pédagogique : l’introduction du JNE dans cet enseignement ne transforme pas fondamentalement le scénario pédagogique conçu les années précédentes, mais modifie le formalisme par lequel les documents sont présentés et introduits auprès des étudiants. Le JNE est appréhendé comme un environnement virtuel à explorer, au sein duquel les étudiants peuvent (doivent) consulter un certain nombre de ressources (fichiers PDF et vidéos) décrivant le fonctionnement d’une chaîne de production. Autrement dit, le JNE est un support pour une mise à disposition de ressources au service du scénario pédagogique existant. Pour une majorité d’enseignants rencontrés ou interviewés (7/13), cette nouvelle « présentation facilite la première prise de contact avec le monde industriel et les principes de flux de production » et « facilite l’appropriation de contenu disciplinaire relatif au bloc de formation Industrie ». Il permet de « mieux se projeter dans le monde de l’industrie ». Le JNE est une « aide aux explications », une ressource qui sera utile aux étudiants « au moment de créer la gamme de contrôle ». Cela paraît d’autant plus important que « les A1 [les étudiants de 1re année] n’ont aucune connaissance dans ce domaine et peuvent avoir des préjugés ». Le JNE apporte une « meilleure compréhension de la situation/installation dans les usines pour les étudiants », il montre la « façon dont est fait un atelier », dont est conçu « l’espace de production » ou « comment le travail se déroule ». Il permet de « se construire une vision d’une chaîne de production pour des étudiants ne connaissant pas le monde de l’industrie ». Au fil des échanges, cet apport du JNE comme « fenêtre d’accès » ou miroir du monde industriel réel est celle qui s’impose et domine largement l’apport pédagogique : le JNE devient une sorte de « visite en entreprise » qui supporte la construction d’une représentation plus globale, plus concrète : il permet de « voir le travail humain, les tâches », de se rendre compte que l’usine « n’est pas vide » ou de « se mettre à la place de l’opérateur ».

Pour les concepteurs et les développeurs, le JNE est également conçu comme un artefact pédagogique, mais en cours de développement : dans l’idéal, dans une phase de conception technique plus aboutie et dans le cadre de cours plus avancés en ingénierie (4e ou 5e année d’école d’ingénieur), le JNE devrait permettre aux étudiants de concevoir la ligne de production dans le monde virtuel. Cela leur donnera la possibilité d’aller jusqu’à la réalisation technique de leur projet, de sorte à pouvoir observer la ligne qu’ils ont conçue en fonctionnement dans le modèle virtuel (et éventuellement de constater des erreurs de conception).

La superposition de ces deux registres d’objets pédagogiques (appropriation du JNE en tant qu’instrument et découverte de l’organisation d’une usine de production), lors de la séance dite de « découverte des JN » intervenant au début du bloc d’enseignement « industrie », interroge les étudiants et soulève deux enjeux incontournables pour la pédagogie. Premièrement, identifier les objectifs pédagogiques réels et actualisés est une étape nécessaire pour ajuster le développement de l’artefact « JNE » et son insertion dans les maquettes de formation. C’est également un préalable indispensable à l’alignement pédagogique et un socle pour penser de futures formations de formateurs66. Deuxièmement, comme l’indique Marquet67, les différents statuts (pédagogique et technique) que prend successivement et/ou simultanément un artefact (tel le JNE) dans un enseignement sont le signe d’interférences possibles entre objets. Selon cet auteur, il convient d’être vigilant, car ces interférences peuvent générer des conflits instrumentaux : « À chaque fois que l’on fait intervenir un système technique, on prend le risque que les différents niveaux de genèse instrumentale interfèrent entre eux et privent l’apprenant de l’accès à l’instrument didactique sur lequel repose la mesure de l’acquisition de connaissances68. »

Retours d’expérience des apprenants : la découverte d’une usine flexible via le JNE :

La double fonction instrumentale du JNE observée dans cette phase de découverte pose de nombreuses questions aux étudiants. Alors que l’enthousiasme caractérise, chez eux aussi, le début de cours (curiosité, intérêt pour une séquence pédagogique originale, participation au déploiement d’un nouveau prototype…), des ambiguïtés sont rapidement formulées et des questions posées en cours de séance à propos des attendus et des objectifs de cette séance. Au fil des observations, dans les entretiens (individuels et focus group) puis dans les questionnaires, les objectifs pédagogiques de la séance sont régulièrement questionnés et plusieurs disent avoir « du mal à voir comment ça [le JNE] s’intégrera dans le bloc » ou ne pas « comprendre son intérêt ».

À l’issue de la séance, 127 étudiants issus de dix campus ont répondu sur la base du volontariat au questionnaire en ligne. 96 de ces répondants ont proposé entre 1 et 3 adjectifs pour qualifier l’utilisation du JN lors de cette séance. Les adjectifs positifs (101 occurrences) tels que « surprenant », « instructif », « intéressant », « utile », « ludique », « innovant » et « performant » sont fréquemment proposés par les apprenants (48 %). Ces termes soulignent les aspects positifs qu’ils retiennent de leur expérience de formation avec ce dispositif. Les adjectifs négatifs comme « inutile », « fastidieux », « ennuyant », « compliqué » ou « bugué » indiquent quant à eux une perception moins favorable du JN par une partie non négligeable des répondants (85 occurrences, soit 40 % des adjectifs proposés). Ces termes mettent en évidence des frustrations et des insatisfactions liées à la fonctionnalité, l’utilité et la fluidité de l’outil.

En termes d’apprentissages, une majorité d’étudiants (86 répondants 68 %) déclare que la séance sur les JNE s’est avérée être l’occasion d’apprentissages pour eux. 29 sont d’ailleurs retournés dans le JNE une fois la séance finie, dans le principal but de récupérer des documents non enregistrés pendant le cours. Les apprentissages mentionnés sont majoritairement relatifs à l’usine de production et à son fonctionnement (dans 52 % des cas, soit 68 répondants). Derrière cette catégorie se trouve une diversité de réponses plus ou moins détaillées qui portent sur :

-

Le fonctionnement et l’organisation des postes de travail (disposition, organisation agencement, hiérarchisation des postes dans une usine, fonctionnement d’un poste de travail). Par exemple : « J’ai appris comment s’organisent les postes des entreprises. Les postes peuvent être en série ou en parallèle afin de gagner du temps, sur un poste ils peuvent par exemple fabriquer deux produits sur un poste 1 et en parallèle faire un autre produit qui prend plus de temps sur un poste 2. »

-

La nomenclature et les gammes de production (exemples de nomenclature d’études et de gammes d’assemblage, composition réelle et nomenclature d’une chaîne de production). Par exemple : « J’ai appris le fonctionnement d’une chaîne de production et des gammes de productions. »

-

La visualisation et la compréhension concrète d’une usine (visualisation du fonctionnement d’une usine, d’une ligne de production et d’assemblage, d’un atelier de fabrication). Par exemple « On a pu voir l’organisation d’une entreprise (les postes, le stock, temps d’effectuer les tâches. »

-

L’optimisation d’une chaîne de production (gestion des risques dans une usine, moyens d’améliorer la production, importance de répartir les temps de production entre les différents postes).

-

Les bases, principes et méthodes de production (découverte de nouvelles méthodes dans une entreprise, déroulement d’une production industrielle, étapes possibles dans la création d’un objet, gestion de production et méthodes pour être plus efficace).

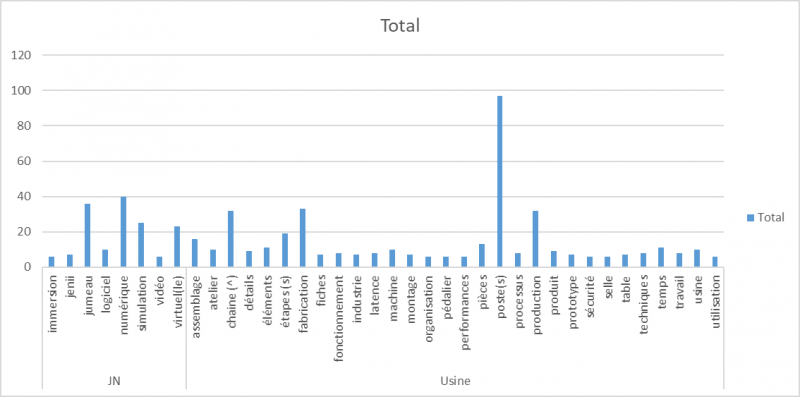

Ces résultats sont corroborés par l’observation des séances de cours et par l’analyse des rapports d’étonnements réalisés par groupe de trois à cinq étudiants sur l’un des campus, à la demande de l’enseignante (voir Figure 2.). Une analyse par fréquence de mots des neuf rapports recueillis a été réalisée avec le logiciel NVivo. Elle montre qu’une majorité des étonnements (73 % des mots les plus fréquents, c’est-à-dire mentionnés plus de 5 fois) relève de la découverte d’une usine de production. Seuls 27 % des mots les plus fréquents concernent le JN et l’environnement informatique. La thématique de l’usine flexible est non seulement plus fréquente, mais également beaucoup plus variée et développée que celle des JN.

Figure 2. Mots les plus fréquemment mentionnés (mentionnés plus de 5 fois) dans les 9 rapports d’étonnements rédigés par les apprenants sur l’un des campus observés. Une grande majorité des étonnements (73 % des mots les plus fréquents) relèvent de la découverte d’une usine de production. 27 % des mots les plus fréquents concernent le JN et l’environnement virtuel

De façon moins fréquente (19 sur 127), des étudiants indiquent avoir appris des éléments relatifs aux JN eux-mêmes, comme objets de connaissance. Cette fois, les réponses moins nombreuses, sont plus homogènes et sont le plus souvent relatives à l’existence même des JN : « Je n’ai pas appris grand-chose juste que cela existe » ou « j’ai appris que l’on pouvait simuler des chaînes de production ». Un seul étudiant fait le lien avec la définition complète du JN en termes de potentiel de contrôle du physique à travers le numérique (P2V et V2P) ceci en dépit d’un usage du JNE qui demeure limité dans ce cadre pédagogique : « J’ai appris qu’on pouvait contrôler numériquement un système réel ». A contrario, 33 répondants (26 %) estiment n’avoir rien appris de la séance découverte sur JNE ou formulent un avis négatif : « Le fait qu’il fallait chercher, bouger sans arrêt pour tout remettre dans le bon ordre était assez fastidieux », « nous aurions sûrement mieux compris avec d’un côté les vidéos sur grand écran et de l’autre les PDF [fiche de poste, gammes] sur nos ordis. »

De façon moins fréquente (19 sur 127), des étudiants indiquent avoir appris des éléments relatifs aux JN eux-mêmes, comme objets de connaissance. Cette fois, les réponses moins nombreuses, sont plus homogènes et sont le plus souvent relatives à l’existence même des JN : « Je n’ai pas appris grand-chose juste que cela existe » ou « j’ai appris que l’on pouvait simuler des chaînes de production ». Un seul étudiant fait le lien avec la définition complète du JN en termes de potentiel de contrôle du physique à travers le numérique (P2V et V2P) ceci en dépit d’un usage du JNE qui demeure limité dans ce cadre pédagogique : « J’ai appris qu’on pouvait contrôler numériquement un système réel ». A contrario, 33 répondants (26 %) estiment n’avoir rien appris de la séance découverte sur JNE ou formulent un avis négatif : « Le fait qu’il fallait chercher, bouger sans arrêt pour tout remettre dans le bon ordre était assez fastidieux », « nous aurions sûrement mieux compris avec d’un côté les vidéos sur grand écran et de l’autre les PDF [fiche de poste, gammes] sur nos ordis. »

Discussion : l’illusion de non-médiation, un frein au développement de la culture technique ?

À ce stade de conception et lors de ce premier cours étudié, l’artefact JNE est principalement instrumenté (au sens de Rabardel69) dans sa fonction pédagogique et moins comme un instrument disciplinaire ou technique : il s’agit ici de former par sans pour autant former au JN comme cela a pu être parfois annoncé70. Dans cette fonction, l’usage en lui-même de l’artefact ne permet pas aux étudiants de s’approprier le JNE, de décrire ses fonctionnalités, ni d’être en capacité de définir les rôles d’un JN dans l’industrie, ses atouts, ses limites, ses usages ou ses principes de conception. Pour eux, le JNE est invisible, « transparent », c’est une « boîte de verre », un « miroir », une « reproduction fidèle » de la réalité qui leur permet d’accéder « directement » à l’objet du cours (l’usine). La diversité des réponses aux questionnaires et les rapports d’étonnement montrent que cet accès, dès la première année, à « la réalité d’une usine » – en particulier aux dimensions organisationnelles et humaines du travail sur les chaînes de production – est porteur d’intérêt au regard des objectifs pédagogiques du bloc « industrie ».

Mais, dans un objectif de « découverte » d’une ligne flexible de production (et non d’un JN), il reste essentiel de définir, en lien avec les thématiques mentionnées par les enseignants et les étudiants dans les entretiens et observations, quelles sont précisément les dimensions du fonctionnement d’une usine importantes à saisir dès la classe préparatoire et en quoi l’usage d’un tel environnement interactif de formation y contribue. En accord avec les principes ergonomiques et de didactique professionnelle, il conviendrait par exemple de comprendre quels concepts pragmatiques71, quelle organisation de la production, quelles activités humaines au sein de l’usine recouvrent les thématiques mentionnées par les étudiants comme des apprentissages ? À titre d’exemple, il est nécessaire de se demander comment l’activité de travail, l’agencement et la hiérarchisation des postes ou la gestion des risques sont conceptualisés par les étudiants à partir de cette expérience de navigation numérique dans ce dispositif. Car le « miroir », aussi fidèle soit-il à la « réalité », implique nécessairement des choix de cadrage et de simplification du réel72. Sur la base de quels critères et objectifs ces choix de cadrage sont-ils faits ?

Les résultats sur la « transparence » du « JNE » (« miroir » ou « reproduction fidèle du réel ») indiquent que ces choix paraissent sous-tendus par le postulat d’« illusion de la non-médiation73 » qui traverse bien d’autres environnements virtuels de formation. Cette illusion de non-médiation d’une expérience médiatisée est souvent rattachée au concept de présence. Elle « se produit quand une personne échoue à percevoir ou à reconnaître l’existence d’un médium […] et répond comme si le médium n’était pas là74 ». Cette quête utopiste d’une « transparence totale du média », qui voudrait imiter au plus près le monde par la simulation minutieuse des réalités perceptuelles, jusqu’à faire disparaître le médium au profit du représenté, n’est pas nouvelle : elle traverse l’histoire du cinéma, depuis l’invention des frères Lumière jusqu’aux récents dispositifs de réalité virtuelle75. Alors que le réalisme est depuis longtemps abandonné comme principe de conception des dispositifs d’apprentissage par la simulation (voir les nombreux travaux en sciences de l’éducation, en psychologie et en ergonomie sur la « haute-fidélité76 »), ce postulat de « non-médiation » des JNE ravive des mythes anciens selon lesquels la reproduction la plus réaliste possible d’une situation le travail (usine, soins, conduite, pilotage, etc.) suffirait à ce que les individus expérimentent et apprennent77. Au-delà des acquis dans le champ de la formation, ce postulat omet que la relation entre un sujet et un objet technique ne prend jamais l’aspect d’un face-à-face exclusif, mais est toujours médiatisé par un complexe sociotechnique et une temporalité propre qui échappe pour l’essentiel aux JNE, comme aux simulateurs78. Or, ce sont ces dimensions sociales et temporelles qui définissent justement le niveau d’expertise et de compétences des travailleurs, en particulier dans les situations nouvelles (découvertes, conceptions) ou à risques (prise de décision dans l’urgence, compromis et sacrifices, etc.). Lorsque ces dimensions ne sont pas intégrées dans la conception, ce sont les enseignants qui, avec leur expérience, « tant bien que mal », restituent le contexte sociotechnique et donnent ainsi à la formation sur EIAH (simulateurs, JNE ou autres) l’épaisseur temporelle, humaine et sociale qui lui fait défaut79.

L’usage pédagogique d’un JNE « transparent » interroge ainsi l’instrument lui-même et les médiations qu’il permet (épistémique, pragmatique, réflexive, mais aussi médiation avec les autres, formateurs et apprenants)80. Il convient dès lors de savoir si cette terminologie « Jumeau Numérique d’Enseignement » (JNE) est la plus appropriée : en effet, en l’état actuel de déploiement de l’artefact, le dénommé JNE ne remplit pas les caractéristiques d’un JN en termes de compréhension, d’analyse, de prédiction et de pilotage de l’entité réelle. Il n’a donc pas pour visée l’apprentissage de l’usage dans l’usage d’un JN. Mais sa supposée « transparence » n’assume pas pour autant son rôle de médiateur dans une situation qui aurait l’apprentissage du monde industriel pour objet. Ce postulat de non-médiation est d’autant plus important à questionner dans l’environnement de cours étudié, car ici la reproduction numérique est celle d’une usine « physique » elle-même démonstrative (jumeau physique), ce qui signifie qu’elle constitue déjà en elle-même une première réduction du réel. Autrement dit, c’est la reproduction numérique d’un environnement physique déjà « simulé », c’est-à-dire virtuel au sens premier du terme (i.e. à l’état de simple possibilité, sans effets actuels), sans production effective, dépourvue d’objectifs de production, de clients, de stocks, de hiérarchie, d’aléas, de contexte historique et culturel, et même d’opérateurs (seules des vidéos démonstratives de sujets simulant la réalisation de tâches fictives aux postes sont disponibles). Il apparaît dès lors pertinent pour la suite des recherches de questionner le rôle médiateur de ces deux artefacts (l’usine flexible de production démonstrative physique et son JNE) dans la découverte et l’acquisition de notions de base et principes de fonctionnement d’une usine flexible de production et de voir quelles places tiennent ces médiations dans le système d’instruments existant81.

Du point de vue pratique, un axe de travail pourrait consister à introduire les JNE en formation sous l’angle de la modélisation du réel qu’ils permettent, y compris en formation. Cette voie dans laquelle les étudiants seraient amenés à questionner et concevoir un JNE pourrait prendre appui sur l’expérience avérée des pédagogies actives dans cette école d’ingénieurs. Elle supposerait de mettre en discussion le conflit instrumental et la finalité de l’artefact, et d’intégrer ces dimensions dans une perspective plus globale qui tienne compte de l’ensemble des enjeux de conception : environnementaux, financier, humain, etc. Cela suppose également, comme le proposait Morin durant le colloque de 1987 de questionner la fonctionnalité de l’outil « JNE » et de donner aux apprenants les moyens de discuter de son statut d’instrument, pour avoir accès à une certaine forme de connaissance : « Depuis des années, l’objet central qui se trouve en jeu dans toutes les cultures, et qui devrait faire partie intégrante des systèmes d’Éducation – en particulier des formations en ingénierie – c’est justement de permettre à l’apprenant de “connaître et savoir de quels instruments il dispose pour essayer d’élaborer sa vision du monde et son système de savoir”82. » Mais, de façon paradoxale, il est toujours fréquent de constater que la technique n’est que rarement considérée comme objet de connaissance dans les écoles d’ingénieurs, pourtant lieu de formation des « producteurs de techniques »83. Ces premiers résultats sur l’introduction de Jumeaux Numériques d’Enseignement dans les écoles d’ingénieurs illustrent ainsi combien les travaux sur la culture technique, commencés il y a presque 40 ans, restent pleinement d’actualité84.