Introduction

Parfois (trop souvent), les candidat·es vivent le doctorat comme une épreuve qui s’intensifie au fur et à mesure de leur avancement dans le parcours. Un peu comme si la ligne de la soutenance s’éloignait au rythme de l’avancement (à l’instar de l’horizon). Entre les abandons, le syndrome de l’imposteur, les directeur·ices absent·es ou trop présent·es1, la précarité financière, l’impression de ne jamais en voir le bout et la solitude, nombreux sont les maux des doctorant·es. Ce témoignage revient sur l’expérience d’un groupe Facebook à destination de ce public en sciences humaines et sociales : Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (SHS) — NdDoc2.

Bannière du groupe Facebook Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (SHS) — NdDoc3

Il s’appuie sur l’expérience des deux auteur·ices ainsi que sur cinq entretiens semi-directifs menés dans le cadre d’une recherche sur l’expérience doctorale. Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques termes doivent être clarifiés afin d’assurer la compréhension du propos par tous·tes. Le mot « neurchi » signifie « chineur » en verlan. Dans le cadre de cet article, et sur Facebook, les chineur·ses œuvrent autour des « mèmes », qui sont principalement des images détournées de leur but premier avec, la plupart du temps, l’ajout d’un texte. Albin Wagner4 les voit comme d’étranges productions dans la sphère numérique.

Cette dénomination [mème] trouve ses origines dans la théorie contestée de Richard Dawkins qui propose en 1976, dans son ouvrage The Selfish Gene, de conceptualiser une théorie qui ferait état de la reproduction et de la transmission de comportements culturels entre les individus.

Les mèmes se propagent depuis les années 1990 et gagnent en intensité depuis 2010 sur l’internet5 et les doctorant·es s’en saisissent pour partager leurs malheurs – qui représentent une source illimitée d’inspiration. Les mèmes (écrit généralement sans accent) occupent une place centrale dans des groupes appelés « neurchi ». Ces derniers s’organisent autour de thèmes divers et variés : les questions d’emploi (neurchi de flexibilisation du marché du travail6, neurchi de patrons à éclater au sol7), de figures historiques (Pierre Bourdieu8, Karl Marx9), de séries ou de saga (Palmashow10, Kaamelott11, Le Seigneur des anneaux12), de neurchis improbables (neurchi de pédiluves & poignées de portes13) et la classification pourrait durer encore des pages. Une finalité les anime : le partage de mèmes. Là encore, les profils divergent entre les consommateur·ices (qui observent, « likent » et commentent) et les crafteur·euses (qui réalisent les mèmes). Des finalités secondaires traversent parfois les groupes comme les conseils ou les sondages14 et dans certains cas, l’entraide. En ce qui concerne le « neurchi » dont fait l’objet cet article, la dernière finalité occupe une place prépondérante. Trois parties visent ainsi à appréhender les dynamiques qui se jouent dans ce groupe : 1) pourquoi les doctorant·es du neurchi sont-iels désœuvré·es ? ; 2) faire communauté autour des méandres de la thèse ; et 3) organiser la communauté.

Pourquoi les doctorant·es du neurchi sont-iels désœuvré·es ?

Pour comprendre pourquoi le désœuvrement touche les doctorant·es du neurchi, un retour sur sa création semble éclairant. Le premier auteur, qui a fondé ce groupe en octobre 2020, identifie trois facteurs pour expliquer la création du neurchi. (1) Tout d’abord, depuis son enfance, il détourne des images sur papier ; puis, avec l’avancée technologique, il se saisit de l’outil informatique. Son objectif visait et vise toujours « à faire rire ». (2) En parallèle, son parcours dans l’animation socioculturelle et dans l’éducation populaire a enrichi son goût pour le collectif et la lutte contre les dominations. (3) Enfin, son entrée en doctorat a donné un thème au détournement des images.

Les quelques années qui précèdent la pandémie de Covid-19 connaissent une prospérité des mèmes sur Facebook. Des mèmeur·ses créent des neurchis pour partager leurs créations et inviter d’autres personnes à proposer des détournements. Les groupes affluent avec une pluralité déroutante et la variété des centaines de neurchis s’organisent à travers l’avis consultatif des pairs via le Neurchi de Neurchis15 qui se veut être un groupe de régulation de la « neurchisphère » pour notamment éviter les doublons et pour faire la promotion des groupes. Au moment de cette effervescence, le futur créateur du Neurchi de Doctorant·e·s Désœuvré·e·s (SHS) – NdDoc avance dans son doctorat et passe du temps à regarder des mèmes et occasionnellement à en faire. Rapidement une rencontre a lieu avec Neurchi de Pierre Bourdieu et ses amis à l’hexis corporelle distinguée16. Après avoir posté quelques mèmes sur le doctorat, l’idée lui vient alors de créer un neurchi dédié au parcours de troisième cycle. À ce moment, des espaces existent déjà tels que la page Facebook17 Ciel Mon Doctorat18 qui partage des GIF19 avec une légende. La « page », contrairement au « groupe », ne permet pas à tous les membres de publier.

Publication sur la page Facebook de Ciel Mon Doctorat (qui renvoie sur le réseau social Tumblr)20

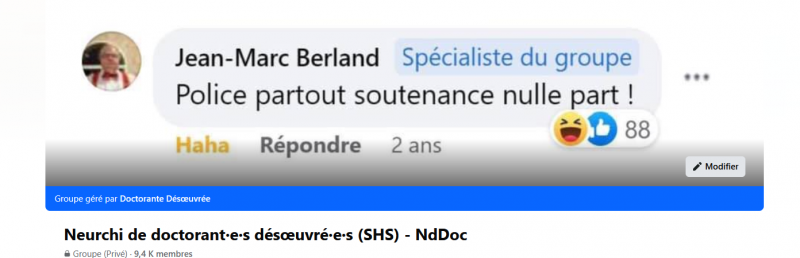

À la même époque, une page Instagram et un canal Discord s’organisent autour de « Bien dans ma thèse ». Le neurchi quant à lui se veut avoir une visée critique du doctorat et ne pas occulter toute la souffrance qu’il peut générer. Le mème ci-dessous construit autour d’un diagramme de Venn articule ces espaces virtuels autour du troisième cycle universitaire. Le Neurchi de Doctorant·e·s Désœuvré·e·s (NdDoc) pointe un profond désespoir, Bien dans ma thèse (BDMT) montre que le doctorat peut bien se dérouler et Ciel Mon Doctorat (CMD) utilise un réseau social (Tumblr) en perte de vitesse depuis quelques années. Les espaces convergent : entre NdDoc et BDMT où les doctorant·es passent un temps considérable, ils se rassurent sur BDMT et CMD et ils voient des « trucs drôles » (principalement des mèmes) sur NdDoc et CMD. Les trois espaces convergent (et c’est le tournant comique du mème) autour de « ne pas écrire sa thèse », en d’autres mots : procrastiner sur les réseaux sociaux.

Mème du Neurchi de Doctorant·e·s Désœuvré·e·s (NdDoc)21

Des termes gagnent progressivement leur place. Ainsi, sur le neurchi, les membres parlent plutôt du doctorat que de la thèse pour ne pas réduire tout le travail « à côté ». En comparaison avec le deuxième cycle universitaire, les étudiant·es réalisent un mémoire dans le cadre d’un master. La dissociation semble plus claire contrairement à la thèse et au doctorat parfois utilisés comme synonymes. Par conséquent, les « DR » (directeur·ices de recherches) remplacent les « DT » (directeur·ices de thèse) qui ne semblaient pas englober la totalité de l’accompagnement et du parcours. L’écriture inclusive occupe également une place importante avec des formes telles que « maon » ou « taon » pour remplacer « ma » et « mon » ou « ta » et « ton ». Le neurchi se veut donc être un espace de doctorant·es, par des doctorant·es, pour des doctorant·es22 dans lequel les candidats partagent leur quotidien et (surtout) leurs moments compliqués dans le parcours.

« Facebook pour faire de l’écriture, ce n’est pas vraiment le canal le plus idéal. Vous ne pouvez pas faire 20 pages sur une histoire ou une rencontre qui s’est mal passée avec un DR sur Facebook. [Avec les mèmes] tout était résumé en une image et puis d’un seul coup, une fois que c’était posté, on voyait avec les likes. S’il y avait des gens qui avaient déjà connu cette chose, cette sensation, etc. Moi, j’essayais toujours de ne pas faire trop sérieux non plus pour dire qu’on n’est pas non plus là pour se redonner à nouveau un coup de couteau dans la plaie, mais pour essayer d’en rire quand même. »

(Clémentine, thèse soutenue, histoire, environ 35 ans, en poste comme bibliothécaire, France)

Ce groupe s’alimente principalement par les mèmes des membres qui partagent leurs « galères », questions, « coups de gueule », « dramas23 » et « petits succès » (e.g., un article accepté, une communication qui s’est bien passée ou une inscription en doctorat). Les différentes étapes de la thèse rythment également les publications : les moments compliqués de l’inscription, les passages par ADUM, les premières communications, les premiers articles, puis, la soutenance, les postes d’ATER et les concours de MCF. Autant d’étapes qui participent à faire communauté entre les doctorant·es.

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)24

Faire communauté autour des méandres de la thèse

Sur le neurchi, les mèmes occupent une place centrale dans la vie de la communauté. Ils invitent les membres à partager leur quotidien, à témoigner sur tous les types de violences qu’iels peuvent traverser et soutenir l’auteur·ice dans la section commentaires. Les échanges construits autour de la compassion démontrent une volonté de faire communauté.

« Quand même, pour ma part, j’ai passé pas mal de temps [sur le neurchi]. Et ça a beaucoup joué sur ma thèse aussi. Parce que c’était effectivement un côté où c’était très sympa d’avoir un groupe qui partageait un peu les mêmes galères que moi, celles auxquelles je faisais face. Et puis d’avoir tout le côté entraide, ça, c’était très chouette. Et les mèmes. »

(Olivier, D3, musicologie, environ 30 ans, France)

Cette communauté rencontre les quatre enjeux contemporains de l’éducation populaire proposés par Christian Maurel, c’est-à-dire : (1) la conscientisation, (2) l’émancipation, (3) l’augmentation de la puissance d’agir et (4) la transformation sociale et politique25.

Premièrement, la conscientisation consiste, pour Maurel, à « se mettre à l’école du réel, de s’éduquer ensemble ‘‘par l’intermédiaire du monde’’, d’être capable de ‘‘lire la réalité sociale’’ et de comprendre la place que l’on y occupe, ou que l’on pourrait ou devrait y occuper26 ».

Les doctorant·es transforment ainsi leurs difficultés en mèmes. Ces derniers, partagés dans la communauté sensibilisent alors les autres membres qui prennent conscience des violences qu’iels peuvent subir (si cela n’est pas déjà le cas). L’extériorisation du problème, à travers l’humour, participe à la mise en lumière des difficultés comme le montre Léna.

« Dès qu’il y a un truc qui ne va pas, t’en fais un mème et ça fait du bien. Tu le tournes tout de suite en un truc drôle et puis ça fait redescendre un petit peu la tension. Donc, c’est assez agréable. Les mèmes, de manière générale, c’est vraiment le truc… C’est un humour qui fonctionne très très bien sur moi. »

(Léna, D6, langue et littérature françaises, environ 30 ans, France)

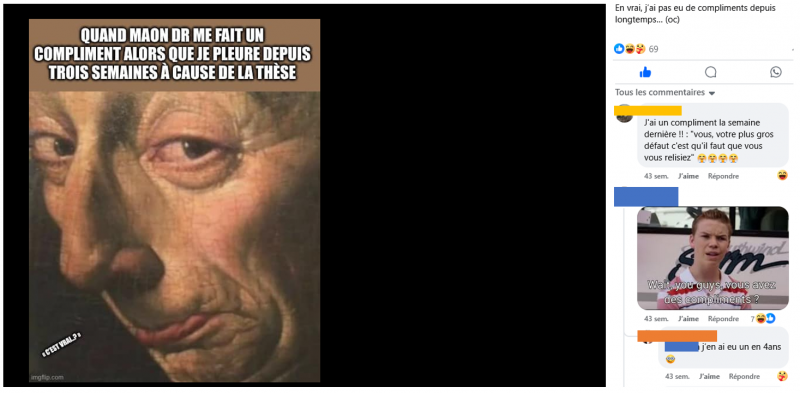

Le mème ci-dessous donne une idée des échanges dans le groupe. Une doctorante partage un mème qui montre son désespoir face au travail de sa thèse ainsi qu’un élément déclencheur « un compliment de son ou sa directeur·ice ». L’image détournée d’un tableau entraîne une discussion en commentaires27. La deuxième réponse, par un autre mème, montre l’interrogation de son autrice face au directeur·ice qui complimente le travail. L’autrice du premier mème lui répond que c’est le seul compliment en quatre ans.

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)28

Ce premier exemple offre une source d’espoir et semble plutôt positif pour les doctorant·es de se dire que les directeur·ices peuvent faire des commentaires positifs (et donc pas uniquement négatifs). Le mème montre par conséquent que la bienveillance n’occupe pas nécessairement une place centrale dans le rapport des directeur·ices avec leurs doctorant·es. De manière générale, les mèmes dénoncent les relations de pouvoir entre DR et doctorant·es29.

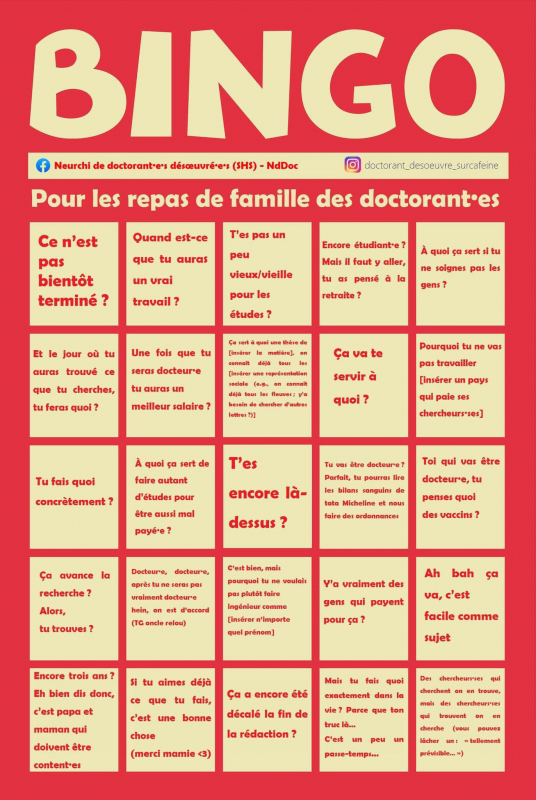

Un autre exemple, hors université cette fois, avec les repas de famille. Le mème reprend vingt-cinq réflexions auxquelles les doctorant·es se trouvent confronté·es régulièrement. Ce bingo vise quant à lui à conscientiser le rapport de l’entourage des jeunes chercheur·ses au doctorat. Il pointe également une méconnaissance du monde académique « tu fais quoi concrètement », « ça va te servir à quoi » (sous-entendu dans la vie), ainsi que les violences symboliques quotidiennes « docteur·e, docteur·e, après tu ne seras pas vraiment docteur·e hein, on est d’accord » (en référence à « docteur·e peut-être, mais pas médecin », le sous-entendu réside dans le « manque » d’utilité sociale et souligne ainsi le manque de reconnaissance).

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)30

Les deux exemples de conscientisation des violences que peuvent vivre les doctorant·es au quotidien renforcent leur place sur le neurchi qui se veut être un espace où iels peuvent se sentir en sécurité (safeplace) et par conséquent se retrouver entre pairs et ne pas subir ou reproduire ces moments désagréables. La conscientisation amène rapidement à penser le deuxième enjeu de l’éducation populaire.

Deuxièmement, l’émancipation trouve ainsi rapidement une place dans le groupe Facebook. Chez Maurel, cette notion consiste à sortir « de la place qui nous a été assignée par les rapports sociaux, quelquefois notre culture d’origine, le genre, les accidents de la vie, le handicap… Les petites émancipations individuelles peuvent générer les grandes émancipations collectives31 ».

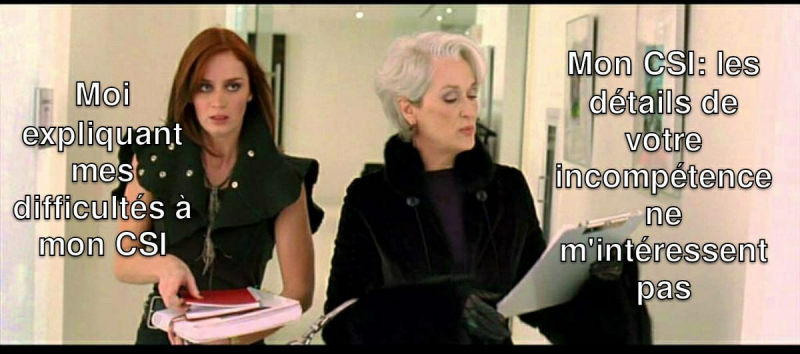

Fréquemment, les doctorant·es pointent l’isolement durant leur parcours et identifient leur directeur·ice comme (leur seul·e) point d’attache avec le monde universitaire. Leur absence de réponse pendant des semaines (ou des mois) entrave parfois l’avancement de la thèse. Le comité de suivi individuel (CSI) représente également un moment que les doctorant·es redoutent et doivent parfois déconstruire. En parler à des personnes extérieures à leur laboratoire désamorce parfois la situation de blocage.

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)32

Par ailleurs, le neurchi qui regroupe un nombre relativement important de doctorant·es conduit à une organisation de ses membres et à leur structuration en réseau.

« Quand quelqu’un galère, tu vois, quand quelqu’un fait un mème où il poste une galère, il y aura toujours un ou deux commentaires un peu mignons. Il faut essayer de l’accompagner, de le rassurer, etc. »

(Léna, D6, langue et littérature françaises, environ 30 ans, France)

L’émancipation se joue principalement dans les interactions. De plus, ces dernières amènent les doctorant·es à travailler ensemble sur des points clefs de leur parcours comme le montre Aymerick.

« Puis au final, le même est un icebreaker aussi. Plusieurs fois, des mèmes ont donné de longues discussions à dire : ‘‘ah bah toi, il s’est passé ça, ça, ça, du coup, t’as fait comment ?’’ Ce n’est pas tant les mèmes qu’il faut étudier, c’est le message du mème, mais aussi ce qu’il a créé comme interaction. C’est… Combien de mèmes ont fini dans de longues discussions ? »

(Aymerick, MCF, info-com, environ 35 ans, France)

Dans les longues discussions qu’évoque Aymerick, les doctorant·es trouvent des modes d’organisation qui les invitent par exemple à relire mutuellement leurs articles, les dossiers de qualification ou encore des parties de leur thèse. Par conséquent, les doctorant·es arrivent ainsi à trouver des leviers d’émancipation qui sortent de leur environnement prédéterminé par leur inscription.

Troisièmement, l’augmentation de la puissance d’agir prend, elle aussi, sa source dans les échanges. Pour Maurel, elle « consiste à passer du ‘‘pouvoir sur’’ (potestas) que l’on subit ou que l’on impose – et souvent que l’on impose parce qu’on le subit –, au ‘‘pouvoir de’’ (potentia) – ce que nous nommons ‘‘puissance d’agir’’ – cette capacité à ne plus, ou à moins subir l’histoire, mais à la faire33 ». L’entraide qui participe à l’émancipation a généré une nouvelle dimension du neurchi lorsque certains membres du groupe ont songé à la création d’un syndicat de doctorant·es.

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)34

Néanmoins, ce projet n’a pas abouti pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce que le doctorat s’inscrit comme un palier au sens de Marie-Hélène Jacques35 qui identifie trois phases aux formations. Premièrement, une phase préliminaire, qui représente ici le moment de l'entrée en doctorat, où les doctorant·es du neurchi commencent à s’acculturer aux thermes universitaires (laboratoire, école doctorale, pourquoi publier des articles dans des revues à comité de lecture). Deuxièmement, une phase liminaire, où les doctorant·es partagent leur situation. Troisièmement, une phase post-liminaire où les doctorant·es (du groupe) se trouvent pris par d’autres réalités. Le temps (relativement) court du diplôme par rapport au reste de la vie professionnelle, les entrées de nouveaux protagonistes et les sorties d’ancien·nes du neurchi (le turnover de la modération), en plus de tout le travail doctoral, n’a pas favorisé l’aboutissement de ce projet. De plus, la posture professionnelle du doctorat souligne la difficulté à « constituer une communauté professionnelle » qui pourrait lutter pour sa reconnaissance comme le montrent Didier Demazière et Jérôme Pélisse36 à propos du service à la personne. Ensuite parce que certaines organisations intègrent les doctorant·es dans la défense des personnels précaires de l’université. Par ailleurs, ces syndicats regroupent également les titulaires et donc les directeur·ices de recherches37. L’objectif résidait néanmoins dans la continuité du neurchi de proposer un syndicat de doctorant·es par des doctorant·es pour des doctorant·es.

Quatrièmement, la transformation sociale et politique s’inscrit peut-être plus subtilement dans le neurchi. Maurel la voit comme :

La mise en mouvement d’individus conscients, émancipés ou en voie d’émancipation, mobilisant leur puissance collective d’agir au service d’un projet de société repensé. Dans ce mouvement, les individus souvent assujettis, « produits de l’Histoire », se mettent à faire l’Histoire38.

En effet :

Les mèmes peuvent tout d’abord être incorporés dans des stratégies de communication politique aux visées variées : transformer l’identité numérique d’un parti, toucher de nouvelles cibles, critiquer un adversaire politique, répandre insidieusement des valeurs populistes et/ou discriminantes sous couvert d’humour, générer du buzz, etc.39.

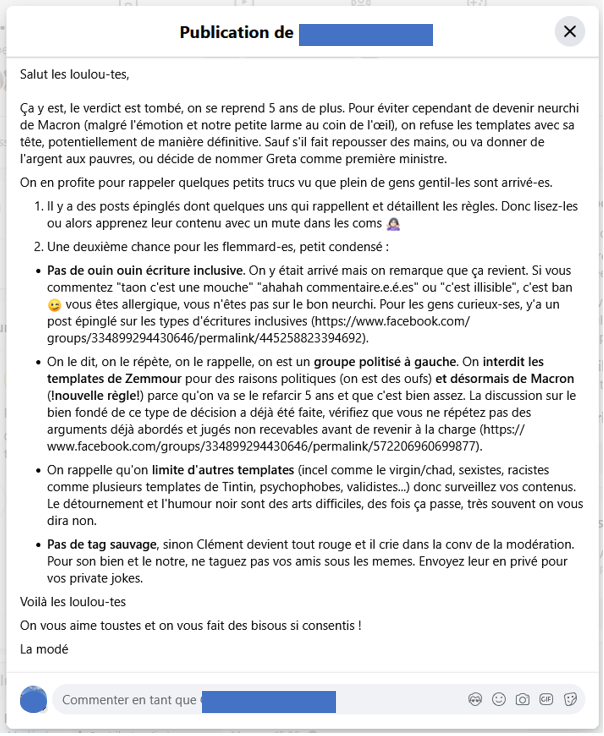

Fort de ces analyses, l’équipe de modération prend position face à l’utilisation de template40 allant à l’encontre de la ligne éditoriale dont voici un rappel des règles par une des administratrices.

Publication de la modération du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)41

Mème attaché à la publication ci-dessus42

Le mème ci-dessus accompagne le message pour rappeler l’importance des règles qui visent à préserver la camaraderie dans ce groupe. La prise de position politique n’a toutefois pas été annoncée à la création du groupe. C’est à la suite d’un événement particulièrement perturbateur que le neurchi s’est organisé et que, progressivement, une équipe de « modadmin43 » a mis en place des règles. La partie suivante vise justement à analyser l’organisation de ce groupe et à revenir sur ce « turning point44 » collectif.

Organiser la communauté

Comme cela a été mentionné plus haut, le premier auteur de cet article fonde le neurchi en octobre 2020. Initialement, il gère seul le travail de modération avec des tâches simples (mais chronophages) comme : accepter les demandes pour rejoindre le neurchi, accepter les mèmes des membres, modérer les commentaires et parfois bannir les personnes qui entravent la communauté. Durant les premiers mois, ce groupe connaît une croissance et renforce ses liens avec d’autres tels que neurchi de Pierre Bourdieu et ses amis à l’hexis corporelle distinguée45 ou neurchi de vie étudiante46 ainsi que d’autres médias comme le podcast Thésard-es47.

La croissance progressive du nombre de membres du groupe n’atteint pas la taille minimum pour que le neurchi puisse participer à la coupe de France du mème48. Un grand évènement durant lequel les neurchis s’affrontent en postant des mèmes autour d’un thème, un vote a lieu avec les réactions.

Mème du neurchi de coupe de France du mème : The Final 449

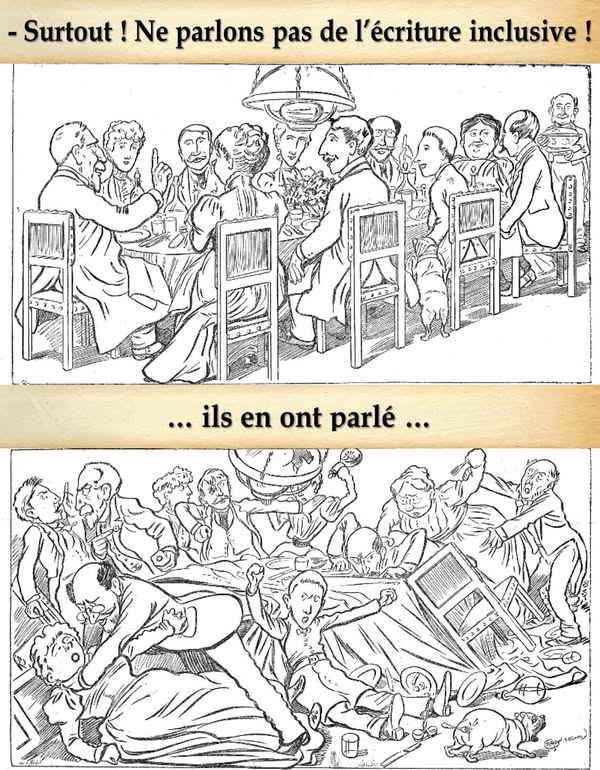

Néanmoins, le groupe peut participer au Tournoi des neurchis de France50. Il se trouve que ce tournoi rassemble principalement des neurchis affichant une étiquette politique de droite (et surtout d’extrême droite). L’entrée du neurchi de Doctorant·e·s Désœuvré·e·s (SHS) – NdDoc provoque une déferlante de haine, entre autres à l’égard de l’écriture inclusive et des neurchis affichant un bord politique à « gauche ».

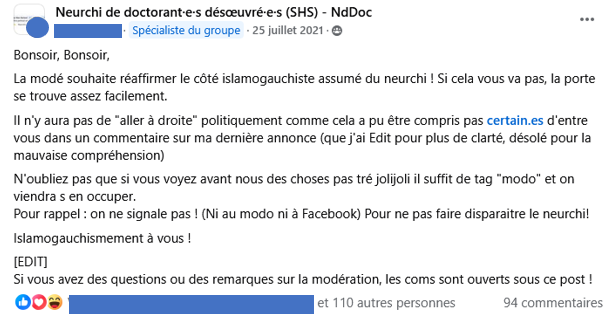

Mème du Tournoi des neurchis de France51

Au-delà de ce tournoi, un nombre assez important de personnes militant contre l’écriture inclusive intègrent le Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (SHS) – NdDoc pour en insulter ses membres. Ils utilisent également des techniques de signalement (de publications et de commentaires) afin que l’algorithme Faceook supprime le groupe52. Ces derniers mènent donc un « raid » qui sera attribué à « l’extrême droite ». Rapidement, une équipe de modération s’organise pour rétablir le calme et éviter une fuite trop importante des doctorant·es. Elle affiche clairement son positionnement politique comme sur la publication ci-dessous :

Publication de la modération du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)53

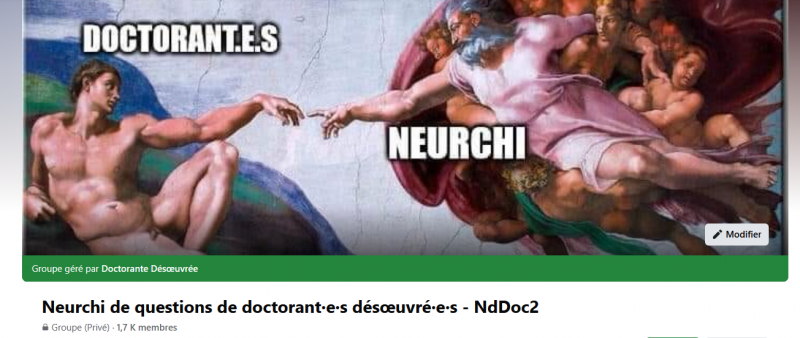

La convivialité retrouvée, la communauté connaît une phase d’activité particulièrement intense durant les confinements dus à la pandémie de Covid-19. Chaque vendredi a lieu le « grand loto » où les membres peuvent parier un nombre et remporter leur poids en capital symbolique. Le groupe grandissant et les préoccupations des doctorant·es souvent tournées sous forme de questions amènent la communauté à créer un second groupe dédié aux questions (plus modeste en nombre de membres54) : Neurchi de questions de doctorant·e·s désœuvré·e·s – NdDoc255. De plus, ce groupe a pour objectif d’assurer une continuité de la communauté en cas de suppression du neurchi principal par les algorithmes56.

Bannière du Neurchi de questions de doctorant·e·s désœuvré·e·s – NdDoc257

Sur sa lancée, le groupe s’exporte rapidement sur Instagram et rencontre un autre public à travers le compte : doctorant_desoeuvre_surcafeine58. Les échanges se passent principalement dans les messages privés. Un compte Twitter existe également, mais il reste marginal comparé aux deux autres plateformes. En particulier le neurchi principal qui cristallise la communauté.

Tu vois que t’as plein de likes et puis que ça crée des discussions en dessous et que dans les discussions, même si c’est des fois des membres anonymes qui font : « ah ben moi j’ai connu ça, etc. » Bien, en fait c’est bête, enfin c’est peut-être… Enfin c’est humain tu me diras, mais le fait de dire que t’es pas le seul à avoir vécu une galère ça aide, mais on va dire que c’est une psychothérapie plus qu’autre chose. »

(Aymerick, MCF, info-com, environ 35 ans, France)

Néanmoins, l’effet d’entre-soi peut conduire à un côté insidieux comme le pointe Amélie en disant que le groupe lui fait penser qu’elle est plus mal lotie que ce qui est vraiment le cas. Elle souligne également que ce sentiment lui vient de la prise de conscience de l’exploitation et de la précarité qu’elle vit. De plus, son propos renforce l’idée qu’elle n’est pas un cas isolé, mais qu’il s’agit bien des dynamiques du monde universitaire qui génèrent ces sources de tensions auprès des doctorant·es.

On est là [sur le neurchi] pour rire de nos malheurs, c’est de rendre ça plus normal que c’est difficile une thèse. Bon même si des fois, ça allait un petit peu trop loin parce que je pense que des fois ça m’a fait penser que j’étais plus une victime, plus mal lotie que ce que j’étais vraiment justement à force de se rendre compte qu’on est pas mal exploité, précaire, etc.

(Amélie, D8, philosophie, environ 30 ans, Canada)

En définitive, la communauté trouve son rythme progressivement, l’équipe de modération s’agrandit et se renouvelle, de nouveaux·elles doctorant·es rejoignent le groupe. Les mèmes, moins abondants qu’au début du neurchi, continuent de faire vivre la communauté. D’aucuns investissent désormais les canaux Discord, d’autres ont soutenu et sont passés « à autre chose ». Certain·es reviennent encore pour se rappeler le « bon vieux temps » du doctorat.

Conclusion : quelles perspectives ?

Au moment de conclure cet article, force est de constater que le groupe s’est peu à peu essoufflé depuis que les protagonistes principaux ont soutenu leur thèse, que bon nombre de malheurs ont trouvé leur place sur le neurchi (laissant ainsi moins de place à l’originalité) et que les algorithmes Facebook masquent les groupes de ce type. Doucement, pour celleux qui ont soutenu, la tentation d’un syndrome de Peter Pan du doctorat se transforme en un syndrome de l’imposteur, comme une sensation de ne plus être à sa place dans la communauté des doctorant·es.

Néanmoins, ces cinq dernières années de vie du Neurchi de Doctorant·e·s Désœuvré·e·s (SHS) – NdDoc ont montré que des personnes précaires, avec peu de reconnaissance institutionnelle et plutôt isolées (ou confinées), pouvaient se rassembler et trouver collectivement des leviers de lutte contre leur aliénation du monde universitaire. La rétrospective de ce témoignage a amené le premier auteur à repasser un temps incalculable sur le neurchi et à, une fois encore, procrastiner en regardant des mèmes avec une douce nostalgie (bien différente du désœuvrement quotidien de son doctorat, qui lui a donné une force de production mémique considérable).

Pour finir, cette expérience invite à donner une suite, à continuer de conscientiser sur les situations (si singulières et pourtant si transversales) du quotidien des doctorant·es. La passion pour la bande dessinée de la seconde autrice de cet article offre une piste très sérieuse de diffusion. L’objectif de nos prochains mois (prochaines années) de travail consistera à créer une revue, interface entre l’expérience du doctorat et les non-initié·es, afin de proposer, dans la suite de Tiphaine Rivière et de son Carnet de thèse (sans détourner sa BD), un format où les doctorant·es pourront matérialiser et partager leurs méandres sur format papier.

Mème du Neurchi de doctorant·e·s désœuvré·e·s (NdDoc)59