Image 11a — Couverture de l’album

Avec Champs de bataille, Inès Léraud, journaliste d’investigation et documentariste et Pierre Van Hove, le dessinateur, n’en sont pas à leur première collaboration. Elle et il avaient déjà signé l’album à grand succès Algues vertes, l’histoire interdite, paru en 2019 et adapté au cinéma par Pierre Jolivet en 2024 avec la comédienne Céline Sallette dans le rôle de la journaliste. On pourrait dire que Champs de bataille revient sur l’origine principale de la catastrophe des algues vertes, à savoir l’explosion du productivisme agricole en France, par la mise en œuvre de la loi sur le remembrement en 1952. On voit ici comment s’est imposée une vision hégémonique du progrès technique, de l’innovation dans le monde agricole, réduisant le savoir-faire paysan à des savoirs ancestraux obsolètes et fatigants.

Fruit d’un travail d’enquête de terrain approfondi de plusieurs années, en Bretagne précisément, l’une des principales régions agroalimentaires d’Europe où s’est installée Inès Léraud en 2015, Champs de bataille brosse un portrait humain et acéré de l’« histoire enfouie du remembrement ».

Nous sommes dans le contexte de l’après-guerre, en 1952. L’État met en œuvre le remembrement qui consiste à « redessiner les terres agricoles […] afin que les champs soient accessibles par des chemins carrossables et facilement cultivables par les machines1 ». Finis les jolis bocages, les haies et talus, finis le chant des rossignols, des fauvettes et des pouillots, rasées les châtaigneraies, rangés les ruisseaux en méandres, place aux grandes parcelles cultivables pour que « la paysannerie produise davantage et que la France devienne une puissance agricole mondiale2 ». Très vite, cette politique fait disparaître les petites fermes et favorise l’agriculture intensive et la construction de grosses exploitations.

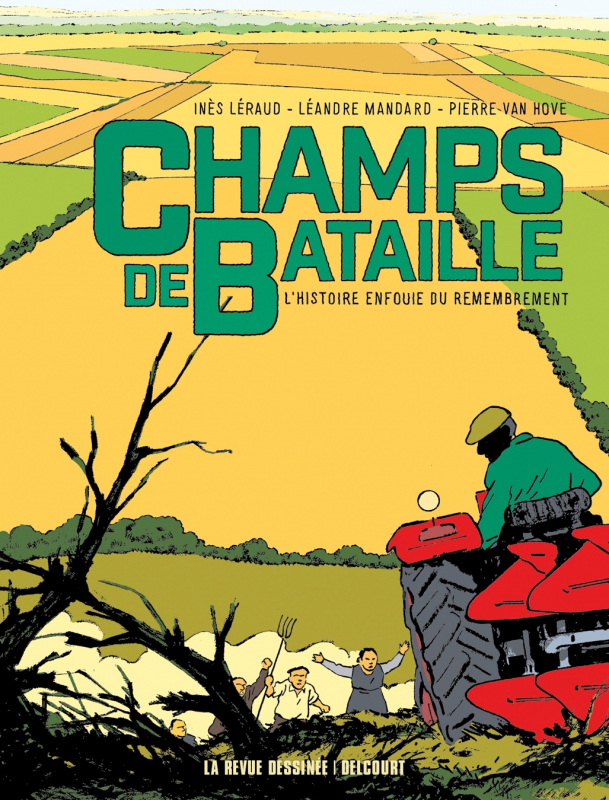

La bande dessinée documente plusieurs époques en regardant les villages avec les yeux de celles et ceux qui y ont vécu ou y vivent encore. Fégréac par exemple, 2 000 habitants, 6 ans avant le remembrement, comptait 200 fermes majoritairement tenues par des veuves de guerre. En 2022, on n’y compte plus que 2 agriculteurs et la ville est devenue une cité-dortoir. Fégréac sera la première commune de l’Ouest de la France à avoir été remembrée. À l’époque, la décision du maire, vicomte, « châtelain, royaliste, fervent soutien du maréchal Pétain3 », maire de la Commune depuis 1928, consistait à faire postuler sa commune au remembrement dès 1944. Cette décision n’a pas intéressé grand monde à ce moment-là et a engendré un fiasco comme se le rappellent en 2021 Alice et Jacques Jouan, rares témoins encore en vie. Avant le remembrement, les vergers étaient florissants, tout le monde avait ses pommiers, faisait son cidre et vendait son surplus de pommes dans des villes alentours ou à Paris. Ces rentrées d’argent rapportaient pratiquement le quart de leurs revenus, les vergers étaient également de précieuses zones de pâture pour les animaux sauf que les pommiers de ces vergers ont été arrachés. Cette réalité était dénigrée par les apôtres du remembrement, soutenus par les chaînes de télévision publique. Le monde de Fégréac s’est alors, et pour très longtemps, divisé en deux camps : les « profiteurs » et les « lésés », les plus nombreux, réprimés sitôt leur mécontentement exprimé. Au fil du temps, les habitants de Fégréac auront beau élire un nouveau maire, bistrotier, être soutenus par un député, entamer des procédures judiciaires collectives, manifester, le remembrement – aux mains de la préfecture et du génie rural – s’appliquera, créant avec lui, des discordes qui auront la vie longue dans les villages .

Image11b — p. 12 de l’album

Constatant que peu de livres ont été publiés sur ce thème, Inès Léraud et Pierre Van Hove se sont consacrés aux perdant·es de cette histoire. La bande dessinée Champs de bataille entend tracer l’histoire de cette politique par le prisme des résistances des habitant·es, des agricultrices et des agriculteurs qui en ont souffert et de celles et ceux qui ont tenté de s’opposer à son application technocratique, loin des réalités. On lit les mots et les émotions, encore très vivaces, des personnes qui ont vécu le remembrement pendant l’enfance, témoignant ainsi de la violence d’État de cet événement. De savoureuses scènes et des dialogues en gallo, langue parlée dans la moitié Est de la Bretagne, en Breton, parlé en basse Bretagne, sont reconstitués grâce à un travail fouillé dans les archives des journaux locaux (La Résistance de l’Ouest, Ouest-France, etc.) et de journaux parisiens (L’Express, Noir et Blanc). On reconnaît ici la patte de la journaliste Léraud qui cite ses sources et propose, comme dans les Algues vertes, un conséquent dossier d’archives en annexe.

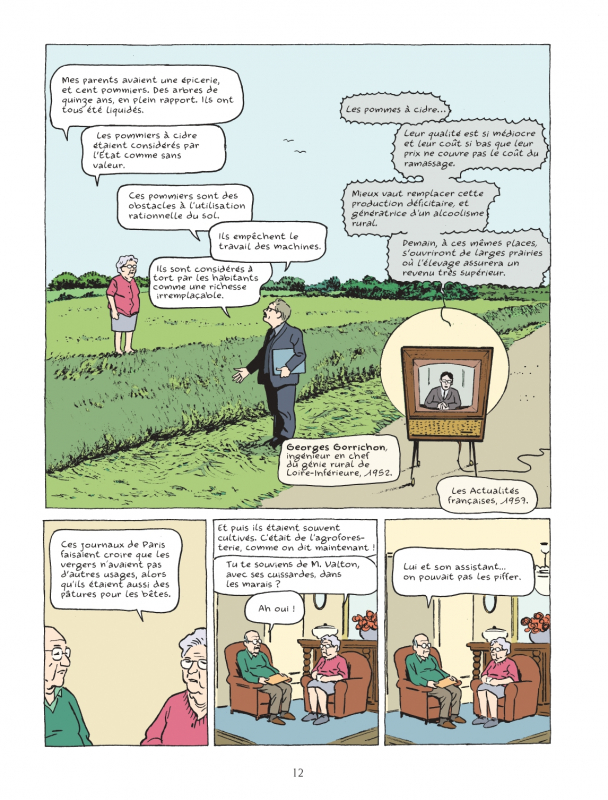

Au fil du livre, les dates charnières de l’agriculture intensive sont explorées et les faits répondent aux questions suivantes : « Pourquoi le remembrement est-il mené après-guerre de façon aussi autoritaire ? Comment est née la loi qui l’encadre4 ? » Au sortir de la guerre, le plan Marshall de 1947 lie financièrement et stratégiquement les États-Unis à la France et poursuit la politique du remembrement lancée sous le régime de Vichy avec de nouveaux arguments. Alors que la France compte environ 40 % de population agricole, elle adhère à l’idée d’avoir les États-Unis comme modèle, qui ne compte plus que 10 % de paysans et produit plus que de mesure une nourriture qui s’exporte. Les arguments sont prêts : les machines, les pesticides et les engrais importés en échange d’un prêt de plusieurs milliards des États-Unis pour reconstruire la France, aideront les paysans à produire plus pour se développer et à moins se fatiguer à la tâche. Les villages se transforment, les sites industriels et silos garantissent la conservation des stocks et préparent le terrain des exportations nécessaires à la surproduction qui ne tardera pas à arriver. Jean Monnet sera l’instigateur de cette nouvelle dynamique, les départements et communes se lanceront dans la course aux subventions d’État pour moderniser l’agriculture. Les médias accompagneront cette idéologie qui donnera aux paysans, pendant au moins deux décennies, l’impression que le remembrement sera une opportunité pour eux. C’est avec les yeux d’enfants des années 1950-1960, que l’on suit les bouleversements concrets et irréversibles de la vie des campagnes. Leurs récits ont parfois la force des témoignages de rescapés. Le remembrement a laissé des traces qui se mesurent encore au moment de l’enquête des auteurices de la BD ; beaucoup de témoins hésitent à parler, se sont murés dans le silence ou se sont suicidés.

Image 11c — p. 56 de l’album

L’un des charmes de cette bande dessinée est de voir l’enquête à l’œuvre. Outre la mise en scène de récits d’entretiens d’archives orales, nous suivons également Léandre Mandard, doctorant et conseiller historique de l’autrice, dans sa découverte d’archives exceptionnelles dont celle du tapuscrit de Maurice Poirée, instigateur des lois sur le remembrement, daté de 1972 (« Soixante années de la vie d’un ingénieur du génie rural »). Les dessins de Pierre Van Hove offrent l’occasion de découvrir de quoi a été fait le travail de l’historien, par le biais notamment de discussions d’experts et d’hypothèses croisées. Le lecteur est ici invité à comprendre et visualiser comment le contexte de l’après-guerre a été tout à fait propice aux défenseurs du remembrement qui butaient jusqu’alors sur la propriété privée inviolable ; devant le spectacle des régions sinistrées, il devient plus facile de contraindre à céder ses terres à l’État, surtout lorsque le régime de Vichy a imposé une « corporation paysanne, système de cogestion de l’agriculture par l’État et par un syndicat unique, voulu par des élites rurales pour contrôler le monde paysan et le rendre plus productif5 ».

La BD décrit aussi les manifestations et actions pacifistes, organisées « entre paysans “blancs”, jeunes étudiants “rouges” et militants bretons6 » contre ce qui est appelé le remembrement autoritaire, à l’inverse d’un remembrement amiable qui aurait pu être proposé en concertation avec les paysans de petites fermes. Les maoïstes s’engagent dans la cause, des affaires comme celle de Gildas Le Coënt, interné à l’hôpital psychiatrique de Plouguernével, montrent combien l’opposition au remembrement autoritaire a apporté son lot de drames par le biais notamment d’« une psychiatrisation de l’opposition politique […], l’un des angles morts du remembrement7 ».

Et l’écologie dans tout ça ?

« Dès 1962, Printemps silencieux de la biologiste Rachel Carson, décrit les ravages sur les écosystèmes de l’agriculture productiviste américaine8. » La fin de la régulation naturelle entre oiseaux et insectes qui ne nécessitaient pas de pesticides, des talus qui « jouaient le rôle d’une éponge [et] favorisaient la rétention de l’eau et la réalimentation des nappes souterraines9 », des bocages et de leurs avantages, etc., est constatée.

Trop peu d’études sérieuses ont été réalisées pour documenter le remembrement et prévenir ses effets dévastateurs sur l’environnement et la santé publique. Parmi les élus ou responsables entre 1944 et 1975, beaucoup affirment que s’ils avaient su les effets néfastes sur le monde vivant d’une telle loi, ils ne l’auraient pas appliquée, suivie et imposée à ce point. Mais comment auraient-ils pu faire pour y résister alors qu’ils percevaient des sommes d’argent importantes en échange de leurs services pour la mise en place du remembrement ?

Étonné de « constater que les géomètres qui exerçaient en Bretagne étaient souvent formés dans la Beauce », Yves Guillou – ingénieur géomètre de Saint-Brieuc qui a vécu huit ans en Afrique avant d’être embauché au service du remembrement des Côtes-d’Armor – se rappelle « une façon de faire uniforme […] appliquée partout en France. Ils traçaient des traits, clac clac, comme on l’a fait en Afrique pendant la colonisation en ignorant les conditions locales, les usages10 ».

En conclusion, lire Champs de bataille aujourd’hui offre l’occasion de découvrir cette histoire cachée à l’aune de celles et ceux qui ont dû subir des arguments de progrès techniques, censés faciliter leurs conditions de travail, leur offrir un meilleur rendement alors que la réalité les a privés de leurs terres, de la nature qui les environnait en les rendant tributaires d’entreprises et de coopératives agroalimentaires. De paysans, beaucoup sont devenus ouvriers mal payés de grandes fermes exploitant le vivant, dans l’industrie agroalimentaire ainsi que dans les usines Citroën près de Rennes. Yann Brekilien, « juge de paix appelé à présider des commissions de remembrement » a défendu les paysans contre l’avis de la majorité dominante : « ma sympathie va à tous ceux qui s’opposent au remembrement. Ce ne sont pas des “ploucs”, des “arriérés”… ce sont des gens de bon sens11. » Léandre Mandard rappelle d’ailleurs qu’aujourd’hui il faut « réinstaller un million de paysans sur des fermes plus petites, plus diversifiées et moins endettées12 » tant l’autonomie des paysans leur a été volée et les milieux vivants dévastés.