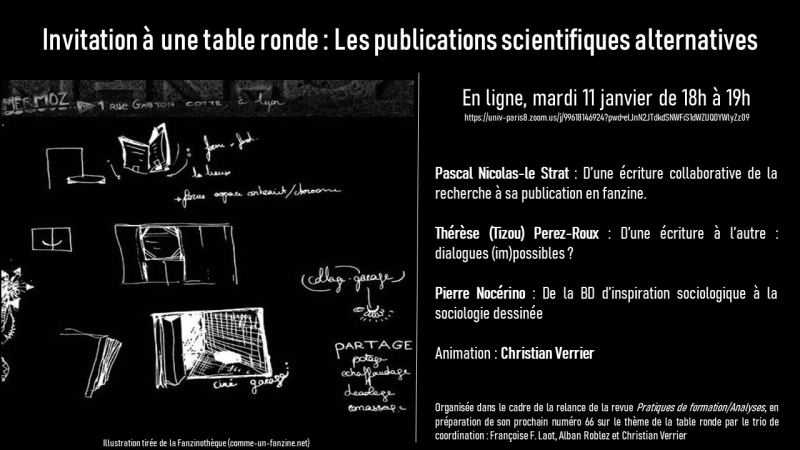

Cette table ronde a eu lieu en visioconférence le 11 janvier 2022. Par l’intermédiaire d’un modérateur, Alban Roblez – chercheur postdoctoral à l’Institut français de l’Éducation (ENS Lyon) et au Conseil d’évaluation de l’École (MENJ) –, des invité·es pouvaient poser des questions aux participant·es. La transcription de la table ronde a été établie par Élodie Lambert, Lucie Ouimet, Lou Verdet, Christian Verrier, puis soumise aux participant·es pour approbation.

– Christian Verrier. Juste avant de présenter les participant·es à cette table ronde, un mot sur ce qu’il est possible de comprendre avec le mot « alternatif ». De plusieurs définitions, j’ai tiré les éléments suivants : l’alternatif serait entre autres ce qui propose de concevoir autrement les systèmes de production ou de consommation. Quant à nous, il s’agira plus particulièrement de la recherche en sciences sociales et mieux encore, en sciences de l’éducation. Plus avant, l’alternatif est aussi ce qui constitue une solution de remplacement par rapport à des conceptions traditionnelles de pratiques bien connues ; on parle ainsi de médecines alternatives, d’écoles alternatives, d’économie alternative ou de rock alternatif. Sur ce fond d’une définition bien trop brève, nous avons la chance d’avoir parmi nous trois intervenant·es qui se sont déjà « frotté·es » à de l’alternatif dans leur travaux de recherche. Il s’agit de Thérèse Perez-Roux, Pierre Nocérino et Pascal Nicolas-Le Strat, et ils sont chaleureusement remercié·es d’avoir accepté cette discussion.

Thérèse Perez-Roux est professeure émérite en sciences de l’éducation à l’Université Montpellier 3 et membre du Lirdef1, le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en didactique, éducation et formation. Le court texte qu’elle nous a fait parvenir pour la préparation de cette table ronde s’intitule : « D’une écriture à l’autre : dialogues (im)possibles ? » Elle y reviendra elle-même plus longuement mais il s’agit d’une rencontre entre des enseignants stagiaires de conduite routière et un artiste photographe qui propose des dispositifs impliquants dans des institutions diverses, comme la prison ou l’hôpital ; on voit alors comment ce type d’intervention d’artiste fait tiers entre un groupe qui, dans un premier temps, fait corps puis, peu à peu, laisse entendre la singularité de chacun. Ce sera donc une première approche avec Thérèse.

Ensuite, nous avons parmi nous Pierre Nocérino, postdoctorant au Lier-Fyt2, Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités – Fonds Yan Thomas (Lier-Fyt), qui regroupe des sociologues, des historiens, des spécialistes du droit, des philosophes intéressés par la question des formes de connaissance et des processus de réflexivité dans les sociétés modernes. La proposition de Pierre s’intitule : « De la BD d’inspiration sociologique à la sociologie dessinée ». J’en ai extrait quelques idées clés, au croisement des sciences sociales et de la bande dessinée ; par exemple, la remise en cause des routines par rapport à l’écriture traditionnelle en sciences sociales, ou la question de la coexistence de deux genres d’écriture différents et la question de la montée en réflexivité due à cette coexistence, ainsi que celle de la coécriture et de ses difficultés, sans oublier une interrogation sur les statuts de la scientificité.

Et enfin, Pascal Nicolas-Le Strat3 est parmi nous, professeur en sciences de l’éducation au centre de recherches Experice4 à l’Université Paris 8. Sa proposition est intitulée : « D’une écriture collaborative de la recherche à sa publication en fanzine ». Là aussi quelques idées clés : la recherche-action, la recherche-création, la question du commun, également le temps du rendu de la recherche, les codes, l’auto et la coproduction, le caractère du quartier et la question d’une autre écologie pour l’écriture de la recherche.

Pour lancer la discussion, peut-être quatre questions :

1) Pourquoi de l’alternatif pour faire et pour décliner la recherche ?

2) L’alternatif en recherche est-il plus heuristique que les façons plus traditionnelles de chercher ?

3) L’alternatif serait-il davantage une variation à partir du mode classique plutôt qu’un réel changement ?

4) Quels seraient les risques éventuels d’un alternatif devenant normatif à son tour ?

Mille et une autres questions seraient possibles, mais sur cette base, qui veut bien prendre la parole pour ouvrir la discussion à partir de ses propres travaux ?

– Pierre Nocérino. Merci pour l’invitation, je suis ravi de discuter de ce sujet, et curieux d’entendre mes collègues. Ces questions, je les ai identifiées comme étant au cœur de mes interrogations. Concrètement, j’en suis venu à me confronter à ces questionnements en 2013, en master à l’époque. Avec une autrice de bandes dessinées, on a commencé une collaboration, commencé à publier des planches sur un blog qui avait vocation à faire de la vulgarisation en bandes dessinées pour rendre accessibles au grand public des classiques de la sociologie, sous une forme assez humoristique5. Et très vite, j’ai pensé qu’il était possible d’aller plus loin, et pourquoi pas d’écrire scientifiquement en bandes dessinées. J’étais dans un moment où je cherchais des financements et c’était aussi un moyen de montrer que je pouvais me professionnaliser en continuant de faire de la bande dessinée en tant que sociologue. J’avais commencé à rédiger des documents vraiment très classiques, au format académique, et je défendrais l’idée qu’écrire en bandes dessinées, c’est une continuation, et pas forcément une rupture totale. J’ai d’abord utilisé l’outil apparemment un peu alternatif qu’est la bande dessinée pour faire des retranscriptions d’observations ethnographiques, puis pour écrire des articles scientifiques, mais aussi pour écrire des passages de ma thèse6. La bande dessinée était un outil d’écriture académique comme peut l’être le texte d’une manière générale, mais aussi le son, la vidéo, etc. Pour moi, c’est vraiment profitable, un outil qui apporte des choses à la recherche, parce que ça permet d’atteindre un plus large public peut-être, au moins un public qui n’a pas l’habitude de se confronter à des textes académiques et qui, là, sans s’en rendre compte, va lire des textes scientifiques. Je m’investis dans cette écriture de la sociologie en bandes dessinées avec cette idée qu’en changeant les routines, les usages, les manières d’écrire, mais aussi les façons de lire et d’évaluer des textes scientifiques, ça bouleverse nos manières de faire et nous amène à réfléchir un peu sur ce qu’on fait habituellement, dans une démarche classique. Même si on a du mal à définir ce que sont les pratiques scientifiques classiques. Là, justement, c’est l’occasion de les revisiter, de les réfléchir, et je pense que ces écritures alternatives nous portent à faire de la meilleure science. Elles nous amènent à questionner nos choix, nos arbitrages et à les justifier plus facilement. Et dans un contexte où les sciences sociales notamment sont tout de même très attaquées par des personnes qui remettent en cause leur scientificité, je pense que c’est vraiment un apport pour y réfléchir et être en mesure de mieux les justifier.

Effectivement, on peut aussi se poser la question : est-ce que défendre des formes alternatives d’écriture, c’est devenir normatif ? C’est un problème, et ce que j’ai essayé de faire dans mes textes qui reviennent sur ces expériences, c’est de montrer que ça m’a permis d’identifier mon style professionnel, ma manière de faire, qui n’est pas meilleure que les autres. Mais le fait de réussir à affirmer mon style professionnel peut permettre de le soumettre à l’évaluation de mes pairs et de mes collègues, et aussi, peut-être, d’interroger celui de mes collègues et de leurs autres manières de faire. C’est surtout une ouverture sur une discussion collective sur la manière de faire ce métier de chercheur.

– Pascal Nicolas-Le Strat. J’ai envie de rebondir sur une formulation de Pierre. Il soulignait qu’il avait découvert les questions un peu au fur et à mesure, d’une certaine façon, avec ces épreuves de la recherche qui font que, progressivement, on prend des risques, on expérimente, on tente des formats. Ce qui faisait écho avec une première séquence dans mes travaux, une séquence sociologique en immersion dans des mouvements d’occupation, sur des friches culturelles, où il y avait à la fois une attente vis-à-vis de la recherche, mais avec des personnes assez rétives, parce qu’activistes, etc., et j’étais confronté à plusieurs questions : premièrement, comment « acclimater » une écriture de la recherche dans une communauté très différente ? C’est un problème délicat, qui passe sans doute par l’écriture elle-même, par les formats et les formes ; d’une manière un peu triviale, comment faire en sorte d’être lu au sein de ces communautés, de ces réseaux, etc. ? Et c’est là que j’ai commencé à publier sur des blogs, ce qui est devenu très commun depuis – c’était autour de l’année 2005.

Progressivement, j’ai été amené à bouger sur les formats, sans doute sur l’écriture, et je vais préciser l’aspect pour moi le plus déconcertant. J’ai du mal à décrypter ce qui se passe dans mon écriture quand je change de support, de format. Ça peut passer par des questions très techniques… Par exemple au début des blogs, il était difficile de gérer les bas de page, c’était des obstacles très étonnants qui m’amenaient à réfléchir sur ces notes de bas de page : un encombrement ? oui, non ? La note de bas de page, sa signification, l’écriture de la recherche peut-elle se libérer de ce type de choses ? Voilà, des questions pratiques qui arrivent de cette façon-là.

Avec la deuxième grande étape, mes recherches en quartier populaire, je franchis un seuil. Il ne s’agit plus tant d’acclimater, plus tant de faire lire et d’interagir avec un lectorat, c’est le moment de venir coproduire. On arrive en quartier populaire alors qu’il y a une certaine « défiance » envers la recherche en sciences sociales, et il y a des choses qu’on ne peut plus faire, y compris parce qu’il y a des gens qui ne le souhaitent pas, mais qui acceptent de travailler avec des chercheurs – et sont plutôt même très demandeurs –, à condition d’être respectés et accueillis, et de devenir partie prenante de la recherche.

Et c’est là qu’arrive l’expérience des fanzines, qui vont nous permettre de coproduire techniquement. Déjà, coproduire matériellement, parce que souvent, c’est un registre qui nous manque en sciences sociales, on ne fabrique pas du concret, de la matérialité, et parfois, c’est un bon support de pouvoir le faire. À l’occasion de cette cofabrication de la publication, du fanzine, ça libère, ça décomplexe, ça désinhibe ; on découvre qu’untel dessine, qu’untel écrit. Bien sûr qu’il y a une écriture en quartier populaire, comme il y a eu des écritures dans les mondes ouvriers et, progressivement, la cofabrication des fanzines, technique, matérielle, appelle et accueille des écritures autres, et on chemine de cette façon-là. Voilà, avec ces premiers éléments, l’idée que c’est en situation, sur le terrain, confronté à des situations que, progressivement, on est tenu de bouger, de tenter des choses. Et souvent, c’est bien après qu’on se pose des questions, dont celles que tu as posées en ouverture, qui sont tout à fait majeures. Pour moi, le pourquoi, c’est de l’ordre d’une nécessité : à un moment donné, on doit bouger, et on prend des risques à ces endroits-là.

– Thérèse Perez-Roux. Je vais commencer avec quelque chose qui fait écho en moi dans ce que vient de dire Pascal. Ce que j’entends, c’est vraiment le contexte d’une rencontre avec des personnes qui ne sont pas du tout acculturées aux démarches de recherche, avec lesquelles on va être amené à cheminer, ce qui nous pousse à trouver un format qui fasse sens pour chacun. Mon intervention se situe davantage sur des problématiques d’écriture. J’avais envie, dans cette table ronde, de témoigner de deux univers qui ont du mal à se parler : d’un côté, l’écriture scientifique et ses usages ; de l’autre, des formes d’écriture différentes, que j’aimerais faire davantage dialoguer.

Je vais revenir rapidement sur quelques éléments de mon parcours qui me paraissent indispensables pour comprendre d’où je parle. Je m’intéresse depuis longtemps aux processus de construction des identités professionnelles et à leur dynamique, notamment dans les périodes de transition. Le thème de cette table ronde m’amène à reprendre certains éléments, à revisiter ce parcours, sous-tendu par de forts enjeux identitaires.

J’ai obtenu un bac littéraire et j’ai développé un travail d’écriture dès l’adolescence – comme beaucoup de personnes –, prolongé dans ma vie adulte.

J’ai aussi investi la danse contemporaine comme moyen d’expression : j’ai eu une expérience de scène en amateur, reliée à un espace de pratique artistique pendant une quinzaine d’années, jusqu’en 2003. Avant d’être enseignante-chercheuse, j’ai enseigné la danse et mis en place des ateliers d’écriture chorégraphique au collège, au lycée, puis à l’université quand j’enseignais en Staps7. J’ai aussi développé des partenariats artistiques divers en arts plastiques, musique, danse. Parallèlement, je formais des enseignant·es, en formation initiale et continue, autour de l’enseignement de la danse à l’école et, plus largement, sur la démarche artistique.

En même temps, j’ai participé à des stages nationaux « danse à l’école », qui portaient sur des écritures croisées (chorégraphiques, musicales, poétiques, etc.) et permettaient la rencontre d’artistes. C’est donc dans cet univers que je me suis construite.

Paradoxalement, en même temps, je finalisais une thèse ne portant pas sur la danse – pour des raisons sur lesquelles je ne m’attarderai pas – mais sur l’identité professionnelle des enseignant·es d’éducation physique.

Recrutée comme maîtresse de conférences en 2003, je vais arrêter la danse suite à des blessures. À ce moment-là, les écritures se séparent. J’abandonne les écritures chorégraphiques et poétiques pour me concentrer sur l’écriture scientifique. J’apprends à écrire des articles de recherche, à entrer dans les normes scientifiques. Mais cette autre écriture, celle que j’appelle parfois « la vraie », réapparaît à d’autres occasions, et notamment lorsqu’on m’y invite, ou pour le dire autrement, si on m’y autorise. Derrière le « on », il y a de nombreuses personnes – je ne vais pas les citer ici – mais qui m’ont aidée à cheminer.

Je vais prendre un exemple, évoqué par Christian tout à l’heure : dans cette période-là, alors que je suis immergée dans une recherche sur les futurs enseignants de conduite routière en lycée professionnel, se produit un événement important dans mon parcours : la rencontre d’un artiste photographe, Arnaud Théval8. Je m’intéresse donc à la manière dont ces enseignants en seconde carrière traversent la transition entre deux métiers, ce moment, comme ils disent, « où ils descendent du camion pour entrer dans la classe » ; j’étudie les effets en termes de dynamique identitaire, de rapport au nouveau métier. Arnaud Théval a déjà travaillé avec des élèves de lycée professionnel. Plus largement, il s’intéresse à des milieux à la marge, aux personnes qu’il estime invisibles dans le monde social, auxquelles il propose un travail d’accompagnement et de coconstruction de l’image. À cette occasion, je découvre son travail auprès de ces mêmes futurs enseignants de conduite routière, j’assiste aux ateliers qu’il conduits avec eux. La fin de cette expérience débouche sur un ouvrage auquel il me propose de contribuer, à partir d’un texte court9. Je commence à écrire en mobilisant mes repères habituels et il me dit : « Ce n’est pas ça, il faut que tu sortes du format scientifique. Il faut un texte en cohérence avec l’ensemble. »

C’est l’occasion. Arnaud Théval va m’aider à passer de l’autre côté, à revisiter cette expérience où je suis immergée avec eux. J’essaie de comprendre ce qui se dit et d’en rendre compte différemment. Dans ce travail d’écriture, je constate que le texte est sans doute plus accessible, pour ce public, qui se sent entendu, respecté. Les futurs enseignants en conduite routière sont les premiers destinataires. La démarche m’amène à parler de l’évolution entre ce qu’un groupe dit au chercheur (dans des entretiens semi-directifs), en privilégiant le « on », le « nous », le « eux », et ce que propose l’artiste, qui va faire émerger des voix dissonantes, des éléments plus singuliers, des controverses professionnelles, du mouvement et de la singularité.

Il me semble que ce passage du « nous » au « je » est très lié au format privilégié par Arnaud Théval mais aussi à cette proposition m’invitant à sortir d’une écriture scientifique pour rendre compte d’une expérience et pour la partager avec d’autres.

À ce jour, dans mon travail, ces formes d’écriture restent assez dissociées. Derrière ces différents registres de langage, il y a la question de l’autorisation, et celle de possibilités qui s’ouvrent – plutôt qu’un espace créé par des chercheur·ses (comme Pierre et Pascal l’ont proposé) – pour aller plus loin, pour faire autrement.

– Christian Verrier. Merci Thérèse. Je fais un détour par Alban pour lui demander s’il y a du neuf de son côté.

– Alban Roblez. Il y a une réaction de la part de Yannique10.

– Yannique Delbos. Je réagissais aux propos de Pierre qui expliquait que, finalement, c’était presque une nécessité pour lui, ça l’avait aidé dans son travail de recherche, petit à petit, de monter ses BD, de faire des dessins régulièrement. Je me posais la question : ces formes alternatives sont peut-être une chance, pour nos disciplines, car elles permettent à différentes personnes, qui travaillent de différentes façons, de continuer dans cette démarche-là. Cela permet d’avoir une plus grande visibilité et aussi, finalement, est-ce que dans dix ans, vingt ans, ces formes alternatives ne seront pas devenues tout à fait normales ? On sera sorti du format très classique dans toutes les disciplines, on prendra des formes différentes parce que ça va devenir la normalité.

– Christian Verrier. J’ajoute juste une question pour Pierre par rapport à la vulgarisation et à la dissémination de la recherche, qui renvoient la lecture de la recherche à un nombre possiblement plus important de lecteurs que quelques initiés. Peux-tu dire un mot du rapport de la BD avec la dissémination de la recherche ?

– Pierre Nocérino. Je suis convaincu que ces nouvelles manières de faire vont être amenées à se généraliser et c’est une très bonne chose, car ça permet de mettre en avant une pluralité de manières d’écrire, de produire. C’est pour ça que j’essaie de m’investir dans des formes de formation destinées à des collègues ou de très jeunes collègues – j’ai fait un atelier d’écriture de la sociologie en BD pour des licences, à l’Université d’Évry. Je suis convaincu que c’est quelque chose qui mériterait d’être intégré davantage dans les formations. Il y en aurait plein d’autres, l’écriture en vidéo, la pratique du blog… Ces formats d’écriture entrent de plus en plus dans les formations des sciences sociales, ce qui permet d’ouvrir vers d’autres métiers et, peut-être, de sortir du schéma classique, de commencer une formation en sciences sociales pour devenir enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse : il y a aussi d’autres métiers qui, justement, relèvent soit de la vulgarisation, soit de la dissémination ou la diffusion des savoirs. Ce sont des choses dont on a besoin aujourd’hui. Il y a un accroissement de la division du travail de recherche et je pense qu’on a besoin de personnes qui ont des compétences spécifiques dans certains domaines. On a tout à gagner à proposer dans les formations en sciences sociales, non pas de devenir dessinateur, monteur vidéo ou écrivain, mais de donner les bases de certains outils à celles et ceux qui veulent essayer d’autres choses, pour collaborer avec d’autres personnes.

On y reviendra surement mais le travail de la collaboration est souvent nécessaire pour essayer des formes alternatives.

Pour répondre à la question de Christian, l’enjeu, je pense, c’est qu’on oppose souvent la recherche et la vulgarisation. Utiliser de nouveaux mots comme « diffusion », « dissémination » de la recherche, ça montre que cette opposition est très caricaturale. C’est ce que j’ai essayé de sous-entendre dans le sous-titre de mon intervention : je suis passé d’une bande dessinée d’inspiration sociologique très tournée vers la vulgarisation, la dissémination des savoirs, vers une sociologie dessinée plus ancrée dans l’université, dans les canons académiques. Mais ce que j’essaie de défendre par ailleurs, c’est que, plus qu’une opposition stricte, c’est vraiment un continuum, un ensemble de pratiques. On peut tendre vers un pôle ou un autre, mais il y a mille manières de faire. Je pense que ce sont ces manières de faire qui méritent d’être discutées.

Je vois une question en ligne qui me demande si je connais « Sociorama11 ». C’est en effet un cas très intéressant, il s’agit d’une collection, aux éditions Casterman, où des éditeurs de BD ont invité des sociologues à participer au comité éditorial pour essayer de faire des BD qui soient sociologiquement plus justes. C’est un bon exemple d’hybridation entre ces deux domaines. Ce sont des initiatives qui se multiplient dans les champs que je connais et on ne peut qu’être ravi de voir à quel point c’est en train d’évoluer.

– Christian Verrier. Dans ce qu’il se dit, il me semble qu’il y a un point important sur lequel vous êtes tous les trois revenus, c’est la question du « co » : le collaboratif, la coconstruction… Avec cet alternatif, il y a l’idée que la recherche en solitaire devient en quelque sorte quasi hérétique. Ces « collaboratif, coopératif, coconstructif » sont sûrement un pas en avant pour la recherche. Qu’en pensez-vous ?

Thérèse Perez-Roux. Je veux bien répondre, en reprenant cette expérience avec Arnaud Théval. Ce qui a été très fort, et qui a ensuite nourri mon écriture, ce sont les pratiques, les façons de faire de l’artiste. Arnaud Théval arrive dans ce monde des futurs enseignants de conduite routière et il suscite un dialogue à partir d’images qu’il projette. Il les provoque, parfois – ce qu’en tant que chercheuse, je ne ferais jamais. Dans sa démarche, il s’autorise des mises en situation très décalées avec les pratiques de recherche que je connais, et qui produisent justement des dissensus. C’est parce qu’il fait cela que le débat s’engage, y compris parfois avec des réactions assez vives par rapport à ce qu’il propose. Parce qu’il va travailler, entre autres, sur les stéréotypes sociaux, quelque chose va s’opérer dans le groupe et permettre d’accéder à ce que, de mon point de vue, en tant que chercheuse, j’aurais eu du mal à percevoir. Et c’est cette articulation, évidemment en respect mutuel de ce que chacun·e fait, qui va produire quelque chose de nouveau, de décalé.

L’autre point sur lequel j’aimerais revenir concerne le style, qui se joue, pour moi, dans ce passage d’une écriture à l’autre, dans la manière dont une écriture poétique, par exemple, peut venir faire irruption à un moment donné, dans un autre type d’écrit. Il me semble que le style d’écriture se construit aussi par rapport à ce que d’autres renvoient : des lecteurs proches ou des collègues qui, à travers leurs retours, vont nous aider à préciser, à prolonger, à approfondir, à développer. Il y a du « co » dans la communauté de chercheur·ses, et en dehors bien sûr, dans la relation aux personnes avec lesquelles on est amené à travailler.

– Pascal Nicolas-Le Strat. Vos interventions m’amènent à réfléchir, à faire un retour sur expériences. Si j’essaie de caractériser ce qu’ont pu être mes préoccupations, je pense qu’il y a eu une formalisation après coup. Néanmoins, il y a eu une préoccupation très forte de ma part, dès le début, d’être quelque part et de faire en sorte que la recherche soit dans ce quelque part. Cette dimension-là est très prégnante : à la fois par un intérêt heuristique, et aussi par des enjeux politiques, ce qui a beaucoup affecté mes pratiques. Et, du point de vue de l’écriture, un désir d’une écriture plus processuelle. Ce qui explique pourquoi j’ai pu donner à lire, et puis publier des journaux. Là, je suis obligé de passer au « nous », à la collégialité de recherche qui est la mienne, et qui correspond aux fabriques de sociologie du Laboratoire Experice. On peut aussi lire à haute voix des chroniques que l’on tient, des journaux, etc. Il y a une présence comme cela, une présence très en processus. Dans la mesure du possible, on ne va pas vers une finalisation conclusive de nos recherches-actions. Il n’y a donc pas de rapport final. Mais il y a des écritures qui adviennent au fil des questions qui émergent, qui se posent, etc. On ne veut pas reprendre la main dans une forme qui serait plus conclusive, ou d’aboutissement : donc, laisser relativement ouvert le processus d’écriture et de restitution ; faire bouger les formats, parce qu’ils renvoient possiblement des effets d’intimidation – écrits trop longs, dans des formats un peu éloignés, etc. Donc, les blogs, et pourquoi pas les réseaux sociaux. Il peut y avoir des bases d’écriture sur des formats extrêmement courts, etc. C’est un peu cet ensemble de pratiques qui, progressivement, m’ont fait expérimenter des choses en matière d’écriture, avec ce regret que je formulais tout à l’heure, et qui me semble intéressant à formuler dans le cadre des sciences de l’éducation : c’est que je l’ai fait par nécessité, par envie, sans avoir les clés, les outils, pour complètement appréhender ce qui se passait dans mon écriture. Je sens qu’elle se module, je perçois bien les déplacements, etc. Je les caractérise assez peu. J’ai un corpus d’expériences un peu comme cela, « en vrac », à disposition.

Concernant ta question introductive : pour moi, il n’y a pas de risque de normalisation, en tous les cas dans nos projets de recherche, tout simplement parce que nous sommes très situés, très en prise, donc ça ne se reconduira pas. C’est pour cela qu’il y a nécessité de documenter ces pratiques-là, parce qu’elles décalent, qu’elles sont un peu atypiques. Nous faisons des efforts pour les documenter. Cela ouvre des possibilités pour d’autres de s’en saisir et de les réengager. Je pense qu’ils peuvent s’en saisir et les réengager d’autant mieux que l’on reste très en singularité ; qu’ils peuvent véritablement en prendre la mesure dans la singularité, pour ensuite dire : « Tiens, voilà ce que je peux prendre, voilà comment je peux poursuivre, etc. » Je rejoins tout à fait Pierre : à la fois, ça peut être décalé et inhabituel, et à la fois c’est très rigoureux, parce que justement nous avons moins d’allants de soi. Nous sommes donc obligés de pas mal documenter, pas mal expliciter, etc.

– Christian Verrier. D’après votre expérience de l’écriture alternative, qu’en serait-il de sa rigueur par rapport à la rigueur supposée de l’écriture normée en sciences humaines, en sciences de l’éducation ? Et, aussi, quand on est dans du « co », comment fait-on pour faire dialoguer l’image, le son, avec l’écriture ? Le dessinateur en BD par exemple, avec son dessin, et un autre artiste dans le groupe, avec son langage propre, singulier et différent : comment fait-on pour articuler tout cela, pour obtenir des résultats convaincants, heuristiques, autant que possible ? Le dialogue est-il vraiment possible, un dialogue totalement réussi ? Est-ce que, parfois, on n’en arrive pas à des sortes d’impossibilités ? Je prends l’exemple de la BD, mais ce pourrait être le cinéma, le théâtre, du montage sonore, etc..

– Pierre Nocérino. Je peux essayer de répondre rapidement. Comment fait-on concrètement ? Ce dialogue est-il vraiment possible ? Oui, ce dialogue est possible à partir du moment où il y a un minimum de connaissances réciproques des milieux. Mais il est vrai que lorsque l’on commence une collaboration, il n’y a pas toujours cette connaissance réciproque, ou alors elle est très vague. Cela nécessite, dans mon expérience, une initiation croisée. C’est à force de se proposer des textes, d’avoir le retour de quelqu’un qui dit : « Non, ça ne va pas. » Dans un premier temps, on peut être vexé, mais dans un deuxième temps, on se demande : « Mais qu’est-ce qui ne va pas ? » De fait, c’est dans ce dialogue-là que l’on va expliciter ce que j’ai appelé, à la suite d’autres chercheur·ses, des critères d’évaluation : « Oui mais, tu comprends, dans notre milieu professionnel, on ne fait pas comme cela, on a des manières de faire et ce sont celles-ci. » Ce qui est génial dans cette initiation croisée, c’est qu’elle nous oblige à apprendre les codes et les manières de faire d’un autre métier, mais elle nous oblige aussi à formuler, à expliciter nos codes, nos manières de faire, nos critères d’évaluation, et je trouve cela fabuleux.

Pour répondre à ton autre question sur la rigueur, je pense que les écritures alternatives sont d’emblée appréhendées comme non rigoureuses – puisqu’elles changent les canons, qu’elles paraissent étranges, bizarres, et donc finalement non rigoureuses, car elles font exploser les codes habituels. En fait, ce n’est pas le cas. C’est même beaucoup plus rigoureux, car pour que ce soit bien fait, nous sommes obligé·es d’avoir une connaissance de ces codes, de ces usages que l’on connaît parfois de manière intuitive. Là, on est contraint de le faire de manière consciente, et de dire parfois : « Tel code, je ne le respecte pas, je le mets de côté puisqu’effectivement, je ne peux pas tout à fait respecter cet usage, cette manière de faire. »

Tout à l’heure, Pascal évoquait les notes de bas de page. Typiquement, c’est quelque chose qui est affreux à gérer dans certaines écritures alternatives. En bande dessinée, faire des « notes de bas de case », ça prend la moitié de la case, ça devient irréaliste. Alors, il faut trouver d’autres astuces, d’autres techniques. Ce qui est intéressant, c’est de voir que l’on peut tout à fait avoir une rigueur – si l’on entend par « rigueur » la démonstration scientifique, qui est la vérification des données. Selon la sociologie des sciences, c’est un peu cela qui est au cœur de l’enjeu scientifique : rendre vérifiable ce que l’on démontre ; rendre vérifiables les matériaux, les outils que l’on utilise, etc. Et de fait, on peut tout à fait présenter de manière rigoureuse, scientifique, mais en changeant les usages et les manières d’écrire. Pour ma part, je défendrais l’idée que c’est bien plus rigoureux que les formes d’écriture scientifique. Ce qui ne veut pas dire que les autres formes ne sont pas rigoureuses, mais parce que là, nous sommes obligés de les expliciter.

Thérèse Perez-Roux. Je veux bien dire deux mots sur la question de la rigueur. Je pense que, bien sûr, ces écritures alternatives, le peu que j’en connais, sont très rigoureuses. Le problème, c’est : à qui s’adresse le texte ? Si j’envoie ce texte dans une revue reconnue par le HCERES12, évidemment, il ne passera jamais. Mais justement, l’enjeu n’est-il pas de travailler à différentes formes d’écriture, parce que ce n’est pas le même public ? Actuellement, je travaille avec des artistes équestres. Je leur ai envoyé un article et il y en a une qui m’a dit : « Mais c’est un article de scientifiques ! » Je lui ai opposé que c’était un article qui parlait des quatre ans que nous avions partagés. Elle m’a alors répondu qu’elle n’avait pas le temps. Voilà, c’est clair : ça ne l’intéresse sans doute pas de rentrer dans un format type « problématique, contexte, cadre théorique, méthodologie, etc. ». Pour elle, c’est hors de sa vie. C’est même hors de ce que nous avons partagé. Il me semble que la rigueur existe dans tous les cas, mais avec d’autres normes, d’autres enjeux.

Sur la question du dialogue, je ne vais pas redire ce qu’a très bien dit Pierre, mais une tension existe : comment s’acculturer au monde de l’autre, sans s’y perdre ? Pour pouvoir partager quelque chose, il faut que j’en aie un peu la connaissance. Dans mon expérience avec Arnaud Théval, nous avons beaucoup parlé, en amont, de nos façons de faire et nous avons quand même eu d’énormes surprises en expérimentant ensemble13. Ceci me paraît important. Mais je crois qu’il y a aussi le dialogue avec soi-même dans ces formes d’écriture. Je parlais d’autorisation, mais la question du sujet est aussi très présente. À un moment donné, l’écriture scientifique peut devenir un objet bien ficelé, où le sujet (auteur·rice) n’existe plus. Pour autant, je constate parfois des « émergences », au cœur même de l’écriture, dans lesquelles le sujet se réinvite. Il y a sans doute des dialogues possibles entre les formes d’écriture, nourries de ces autres expériences, y compris dans les textes dits de recherche.

– Pascal Nicolas-Le Strat. Je vais partager mon accord sur l’aspect de la rigueur. Parce que ce sont des pratiques qui ont tout à prouver d’une certaine manière, tout à vérifier. Il y a un soin quand même important à caractériser, à expliciter, dont il faut donner la mesure, y compris pour pondérer les choses. Nous pratiquons beaucoup le fanzine, mais il n’y a pas la volonté que tout le monde se mette à faire du fanzine. Ce serait absurde. Par contre, sur cette pratique-là, on a vraiment fait un effort, c’est-à-dire que nous avons une expérimentation qui est tentée sur plusieurs territoires. Nous échangeons à ce propos, nous avons un séminaire au campus Condorcet, avec d’autres collègues chercheur·ses, pour réfléchir à ces pratiques, et nous mettons à disposition l’ensemble de notre corpus pour que les autres chercheur·ses puissent s’en saisir, et à partir de là, venir controverser. Je pense qu’il y a là un mouvement d’ensemble qui me semble important14…

Sur l’écriture elle-même et sa rigueur. Moi – je ne sais pas comment Pierre et Thérèse le vivent –, sur des écritures qui se décalent – je vais dire comme ça – par rapport à mon cœur de métier ou mon cœur d’habitudes, je les trouve d’autant plus difficiles. Je suis obligé d’être d’autant plus soigneux, d’autant plus attentif, parce qu’effectivement, sur une écriture académique, je sais être plus classique ; avec peut-être, pas mal de réflexes d’écriture, des formes d’acquis, etc. Lorsque le format change, et que le lectorat change, à cet endroit-là, il y a un déséquilibre, un doute, une hésitation. Et il y a donc une remise au travail que je trouve quand même assez passionnante.

J’ai eu l’occasion, dans un lieu qui était en rénovation, qui était occupé – en occupation – d’afficher sur les murs ce que j’appelais des « brèves de recherche », de très courts écrits. Et je pense – mais la discussion peut être ouverte – que ça relevait bien d’une écriture de recherche. Mais une écriture de recherche où la recherche s’écrivait presque dans les murs, sur les murs du lieu. Il y avait quelque chose de l’ordre d’une inscription qui passait par cette écriture. Donc il y a aussi – me semble-t-il – ces dimensions d’écriture qui sont très situées, très en contextes, très en prises, comme ça, avec les moments. Après, comment arriver à les faire partager au-delà ? Différemment ? Comment aller à la publication15 ? Alors nous, on le vit dans la revue Agencement16, qu’on a lancée il y a trois ans, avec beaucoup de très jeunes chercheur·ses. Autour de l’idée, justement, d’expérimenter les écritures en les laissant venir dans une revue. On essaie donc de publier des formes « journaux », « correspondances », des écrits qu’on garde un peu sous le boisseau des chercheur·ses : les écritures « grises », pour répondre habituellement à des appels à projet, etc., sans idées préconçues, mais se dire : « Laissons un peu venir les écritures, accueillons-les dans une revue – où il y a aussi des articles plus classiques. Et puis essayons de voir un peu, dans la durée, ce que ça nous propose. »

– Alban Roblez. Deux questions de la part des invité·es. Françoise, tout d’abord : n’y aurait-il pas aussi de la créativité dans l’écriture scientifique dite « classique » ? Ce qui sous-entendrait qu’il faudrait quand même discuter de ce qu’est le mot « classique ». Et une seconde question : comment vivez-vous ces passages entre pratique d’écriture alternative et écriture académique ?

– Christian Verrier. C’est une question que je me suis souvent posée, parce que j’aime écrire classiquement, et j’aime aussi écrire autrement la recherche. Mais je n’ai quasiment jamais réussi à fusionner les deux pour en arriver à quelque chose de vraiment autre.

Thérèse Perez-Roux. Il me semble que le passage s’opère dans le style d’écriture. Pierre dit que son expérience autour de la BD vient aussi réinterroger ou nourrir une écriture plus classique… Pour ma part, quand je fais un travail très qualitatif, par exemple sur des portraits, je m’intéresse au contenu mais aussi aux lignes de force, aux dynamiques, au rythme du texte. Ce n’est pas du tout ce qui est attendu dans un article scientifique de recherche. Je passe du temps pour donner au texte une certaine musicalité : j’ai envie qu’il sorte aussi du format un peu figé – ce que je dis est très réducteur –, mais c’est là que le sujet émerge, je crois, il arrive, parfois à notre insu.

Cet aspect me semble important, ainsi que la manière dont ces écritures-là vont venir se nourrir. Ça ne va pas forcement faire un produit de synthèse, mais il y a des influences fortes qui sont plus ou moins conscientes lorsqu’on écrit. Comme disait Pascal, elles n’ont pas forcement été formalisées mais on est largement immergé dans ces expériences multiples qui nous transforment.

– Pascal Nicolas-Le Strat. Je trouve du plaisir dans l’ensemble des écritures dans lesquelles je m’implique. Dans une écriture plus classique, plus académique, parce que je peux trouver du plaisir dans le code, dans le jeu très technicisé, très initié, avec le code. Il y a aussi un plaisir par rapport à des destinataires vraiment en familiarité, par rapport à des communautés de travail.

Ce que je sens entre genre et style… C’est-à-dire qu’à l’université, dans nos écritures, le « genre universitaire » est tellement présent qu’effectivement, il finit par nous faire oublier que dans l’exercice de quelque publication que ce soit, il y a une construction de style, il y a une expression de style. Et inversement, quand je suis dans des écritures moins classiques, plus décalées, j’ai envie de dire que la dimension de l’expression du style est beaucoup plus active, parce qu’il faut venir en singularité, parce que le rapport au lecteur est beaucoup moins acquis (il n’y a pas le partage des mêmes codes) et c’est bien ce travail, dont parle très bien Thérèse, en termes de musicalité, de rythme, qui va faire qu’à un moment donné, la rencontre peut se faire.

Tout à l’heure j’évoquais ces « brèves de recherche ». Ça pouvait être deux lignes. Mais c’est deux lignes, qu’est-ce qu’elles étaient longues à écrire ! Parce qu’il fallait qu’elles soient très justes, qu’elles arrivent très justement à un endroit. Voilà, il y a une palette de plaisirs, aussi, qui joue sur l’ensemble des registres.

– Pierre Nocérino. Je rejoins les deux interventions précédentes. Et pour répondre à comment, de mon côté, j’ai vécu le passage de l’une à l’autre, pour moi, ça a été des libérations. Passer de l’une à l’autre, ça a été une grosse déculpabilisation sur les manières de faire, puisque je me rendais compte que ce qui me paraissait absolument indépassable, et non modifiable, pouvait l’être, tout simplement. Cela m’a tout simplement permis d’assumer ce que Françoise soulignait, à savoir le fait qu’il y a une créativité dans l’écriture scientifique dite « classique ». On peut tout à fait assumer le fait qu’il y a une narration dans le texte scientifique. Moi, ça m’a amené à assumer – même si j’ai du mal à le faire – une part d’humour dans les textes scientifiques. Alors encore une fois, ça implique de la rigueur, de réfléchir aux choix que l’on fait : quel type d’humour ? Pourquoi ? Comment ? En quoi c’est au service de ce qu’on essaie de dire ? Donc, pour moi, c’est une libération véritable ; sans quoi, je n’aurais jamais réussi à écrire ma thèse. C’est en écrivant sur des blogs en tapuscrit que j’ai réussi à me débloquer sur la thèse17.

Et pour essayer de répondre aussi à la question de Françoise sur la nature de l’écriture académique dite « classique »… Le parti pris que j’ai là-dessus, c’est de dire que ce sont des écritures qui sont accueillies dans des institutions « tamponnées » comme étant académiques, comme étant scientifiques. Qu’est-ce que ça veut dire ? En fait, ce sont des institutions sur lesquelles une communauté de métiers, de chercheurs et chercheuses, se sont accordé∙es pour dire que « ça, c’était scientifique ». L’avantage de voir les choses comme ça, c’est que du coup, ce n’est pas du tout naturel, ce n’est pas inscrit dans le marbre, ce sont des choses qui peuvent évoluer. Et justement, c’est ça que je trouve formidable, car vu qu’il y a une dimension créative aussi dans l’écriture scientifique, ces institutions de publication dites académiques peuvent évoluer. Et dans le cadre de la bande dessinée, on peut créer de nouvelles collections dans des maisons d’édition tamponnées « sciences sociales » ; des nouvelles collections qui vont mettre en avant une écriture graphique. De la même manière, les pratiques de fanzinat18 peuvent complètement faire évoluer la manière de faire publier la recherche, j’en suis convaincu. Et c’est déjà plus ou moins le cas, puisque si on regarde en arrière, les Actes de la recherche en sciences sociales, la revue fondée par Pierre Bourdieu, son inspiration première, c’était le fanzinat. Il y a des choses, des initiatives comme celles-ci, qui font que les publications « classiques » évoluent. Et du coup, je suis très curieux de savoir : les « brèves de recherche » évoquées par Pascal, qu’est-ce que ça va donner en fait ? Quel type de nouvelles formes d’écriture, assumées comme des écritures scientifiques, vont apparaître dans nos institutions grâce à ça ? Vers quoi ça nous ouvre ? En tout cas, je trouve ça extrêmement stimulant.

– Christian Verrier. Nous arrivons à la fin de cette table ronde, même si bien sûr nombre de questions se bousculent encore. Pour terminer, peut-être juste une information en provenance du Salon des écritures alternatives en sciences sociales19. D’après un représentant de l’ANR20 qui s’y exprimait récemment, les écritures alternatives seraient en progression quantitative rapide dans toutes les disciplines des sciences sociales, et l’ANR verrait ce développement d’un bon œil. J’ignore ce qu’il en est exactement, mais il signalait que la poussée était assez forte dans certaines disciplines comme la géographie ou l’anthropologie, et très forte dans les humanités, les lettres. Par contre, il resterait des disciplines en sciences sociales très prudentes, voire craintives dans ce domaine. Les écritures alternatives plurielles, foisonnantes, étonnantes, ont encore du chemin à parcourir, mais peut-être quelque chose est-il en train de s’inventer là, sous nos yeux.